|

|

雁のV字隊列飛行,紅葉,イルミネーション,付喪神 退公連の川柳 観音開帳の由来 ![]()

いのち 彼岸花 カメムシ インボイス シシャモ すっぱ抜く 鼻づまり

年を取る瞬間(学年の最も早い誕生日は?) ドクダミの名前 ボタンとおはぎ めまい チャリンコ

アレクサ 電気を点けて 牛乳屋さんの健康だより 書道家・東宮たくみYouTubeチャンネルは勉強になる

生活便利グッズ① 生活便利グッズ② 古希の挑戦 アムスメロンとアンデスメロン

太陽光発電 旧水戸街道を歩く マイホームページ リニア搭乗体験 風鈴について

.......ハーモニカのボランティア活動. 大震災とエコライフ 雨水利用 森林資源 内視鏡 18才と81才

......循環社会としての江戸 つれづれなるままに その2 刀剣用語 時事川柳 運動による予防改善効果

ある日のラジオから ..ミドリムシは人類の味方 つれづれなるまま その1 ことわざ辞典 温暖化防止に一石…

......きらきらネーム.テクノ レアメタル戦略 .省エネ技術 古着からエタノール 地球温暖化 君が代の歌詞 水資源

......二酸化炭素が燃料に 野国のぐに総監(琉球を救った人) 福岡のある中学校……その学校とは 日本を盛り上げたい

......左平太の駄句選集 リンゴの皮むき 感動した話 もう一つの感動 ちょっと面白い川柳 アハハの話

......サラリーマン川柳 体によい成分、食べ物 テレビを消そう…親子の対話 稲むらの火 詩の暗誦 スズメバチ捕獲器

......納豆とねばねば ハーモニカとの出会い 校長先生のお手伝い 腹を抱えて笑う話 コカリナ 思いやり

......スカイツリーの秘密 我が家の節電 ウィルスの利用 海の資源 シルバー川柳 ![]() アカデミックなひととき

アカデミックなひととき

......ダニエルの日本見聞録 科学少年に夢を 通潤橋と布田保之助 社会保障制度と出生率 飯沼付近の方言

.. ...地下水について考える 昆虫抗ガン剤 霞ヶ浦用水注水施設 ケータイゴリラ ボランティアで学んだ替え歌

.. ...パンを買って被災地支援 なぞかけ問答とぼやき川柳 里山のエコな暮らし エコストーブって? 東北は今

.. ...タマネギドレッシングの健康法.. 県民大学で学んだ雑学 エネルギーマネージメント 目からうろこの地震防災対策

.. ...スパコン「京」について . 夏休み子ども電話相談から 筑波海軍航空隊記念館を見学して 百貨店のモラル

.. ...

「観音開帳の由来」 猿島坂東観音開帳に因チナみ 坂東郷土館ミューズで 萬蔵院寺宝展が開かれた。そこで 「観音開帳の由来」についての説明があった。

日本で本格的な観音開帳の札所が設けられたのは、西国三十三カ所が最初とされる。 養老2年(718) 大和国 (奈良県) 長谷寺の徳道上人が62歳のとき、 病にかかって仮死状態となった。 夢の中で閻魔大王に会い、「おまえはまだ死ぬことは許さない。三十三カ所 の観音霊場を造り、苦しむ人びとに巡礼を勧めなさい」と言われ、起請文と三十三の宝印を授かった。しかし、この話は人びとの信用を得られず、 宝印を摂津国(兵庫県)の中山寺の石櫃に納めた。 こののち第65代花山法皇が熊野権現から観音霊場を再興するよう伝えられ、徳道の納めた宝印を掘り起こし、 熊野那智山を一番として三十三の霊場を巡られたとされている。以後西国巡礼がさかんになったと伝わる。三十三の数字は、法華経のなかの観音経(観世音菩薩普門品)で観世音菩薩が三十三の化身をして人びとを救うという思想からきている。 観世音菩薩は時としてさまざまな形で姿を現わし、 常に微笑みをたたえている。 猿島阪東三十三カ所は、 生子の萬蔵院第52世住職の雄弁上人によって、 享保10年(1725) に開基されたとされる。 同年は乙巳の年であったことから、以来12年目ごとの 「巳年のご開帳」 が行なわれてきたのである。

「退公連の川柳」 退職公務員新聞に「面白い」「この川柳はまさにその通り…」と頷けるようなものがあった。例えば……

○ 意地悪な鏡だ歳を当てたがる (愛知・竹内氏) ○ 臥す妻に花丸もらう塩むすび(長野・白石氏)

○ 検診日行く前帰り顔変わり (千葉・吉野氏) ○ ボケふたりどなたかツッコミいれとくれ(茨城・小高氏)

○ 二度とない卒寿と米寿の初詣 (兵庫・春井氏) ○ こん気減りのん気が増えて日々げん気 (栃木・横田氏)

自転車の俗称がチャリンコやチャリだけではない地域がある。愛知ではぺダルをける乗り物だからケッタ、もしくはケッタマシーン。和歌山の人はジテコと呼び、隣県では通じないそうである。すでに若い人たちはあまり使わないと聞くが、愛知では自転車を速くこぐことを「盛りこぎ」と言ったりするらしい。学校に遅刻しそうなとき、「ケッタ盛りこぎ」にくれぐれも用心を。自転車に乗る人のヘルメット着用が道交法上の努力義務となってから、10月で半年になる。警察庁が夏に行った調査では、着用率の全国平均は13・5%にとどまった。春頃に本紙オンラインが配信した記事を思い出す。福岡県直方市で自転車店を営む薗田裕之さんはヘルメット9個を地元教委に寄贈した。ヘルメットを買えず、自転車通学をあきらめ徒歩で通学している高校生と知り合い、同じ境遇の生徒がいないだろうかと心配になったという。愛媛58.9%、新潟2・4% 先の警察庁の調査では地域差が浮き彫りになった。もっと細かく見れば、地域に関係なく家庭のどこにでも差もあるのだろう。顔を出す貧富の問題である。 読売新聞 編集手帳 20230921

鼻詰まり 左の鼻づまりが治った。すると右の鼻づまりが始まった。不快ではあっても、心配が要ることではないらしい。「交代性鼻閉」と呼ばれる生理現象で、人間の鼻は一方の空気の通道を休ませることで、呼吸によるエネルギー消費を節約した嗅覚を鋭敏に保ったりしている。あまり神経質にならず、休憩しているんだなあと思うぐらいがいいようだ 。(編集手帳 読売新聞118)

「雁のV字型隊列飛行」

10月8日からは「鴻雁来(こうがんきたる)」。雁が冬越しのために戻ってきます。秋の夕焼けを背景にV字型隊列で飛行する雁行のシルエットは心にしみるものがあります。 V字型で飛ぶ理由は、前で飛ぶ雁の動きが上昇気流を起こし後からついてくる雁が楽に飛ぶことができるからです。そして、先頭の雁が疲れると最後尾に回り、別の雁と交代します。結果、一羽では考えられないくらいの遠距離移動を叶えるのです。

「日本の紅葉」

日本の色には紅葉からヒントを得たものが多くあります。晩秋の楓(かえで)のような 朱色を帯びた紅葉色(もみじいろ),濃い燃えるような赤色の韓紅(からくれない), 晩秋の楢の木(ならのき)のように赤みをおびた深い黄褐色の黄盧染(こうろぜん)など、植物に由来するものなどです。日本の紅葉は世界でも指折りの美しさといわれますが、その背景には世界に類を見ないほど紅葉する落葉広葉樹の種類の多さがあります。 地球が約百万年前から氷河に度々覆われてきたころ、ヨーロッパや北米大陸では寒さに弱い落葉広葉樹は死滅しましたが日本では暖流と適度な雨のおかげで紅葉する落葉広葉樹が氷河期を生き延びて来たと考えられています。楓だけでもも三十種類ほどあることから、この自然の歴史が日本の多彩な色表現に反映されているのかもしれません。

「イルミネーション」

宗教改革で知られるルターは森林の木々の間に煌めく満天の星を見て、その美しさを子供たちに伝えようとモミの木を持ち帰りました。モミの木の枝にたくさんのろうそくを飾って星降る森の美しさを再現させました。これがイルミネーションの始まりといわれます。

「付喪神」

平安時代、道具類は百年経つと付喪神(つくもがみ)という妖怪に変化するといわれ古道具を年の瀬に捨てる風習がありました。しかし神社仏閣の境内でそれらを別の人に譲ることで道具に新しい命が宿り付喪神がつかないとされました。大掃除がリサイクルのきっかけとなることは昔も今も変わらないようです。

「(株)金糸高麗人参 歳時記のある暮らし」 から

世の隠された情報を暴く行いを「すっぱ抜く」という。他紙のスクープに慌てふためいたこともあった身には、ほろ苦い言葉である 戦国期、敵地に紛れて情報を集める野武士を「透っ波」と呼んだのを由来とする。忍者であり、今ならスパイだろう。闇バイトによる強盗事件を巡り、警察庁が新しい捜査手法の導入検討している。 警察官が正体をかくして犯罪組織の求人に応募し、犯行に参加するふりをする偽の身分証を作って首謀者らに信じこませ、民家をおそう前に実行犯を摘発する狙いがある。来年の運用を目すという新たな摘発方法の公表は、犯罪組織に対してより、むしろ応募者へ向けたメッセージ性が強い。首都圏を中心に、闇バイト事件は夏から20件以上起き、50人を超える若者らが逮捕された。事件の報酬を手にしない実行役は多く、遠い場所から犯行を命じる指示役にとって使い捨ての駒にすぎない。 潜入捜査の発表が、将来を台無しにする応募を踏みとどまらせるように願う「すっぱ抜く」には刀をすっぱり抜くとの古い意もある。警察の一手が闇を切りひらく宝刀になるかどうか。2024.12.15 (読売新聞 編者手帳)

スーパーでお手頃な価格で買える「ししゃも」ですが、実はそのほとんどが輸入品であり、「カペリン(カラフトシシャモ)」というししゃもの代用魚です。本物のししゃもとは学術的、生態的、市場での価格もかなり違いのある魚だそうです。本物のししゃもは、北海道の太平洋岸にのみ生息していて、全国に出回る量も獲れないほどの貴重な魚です。名前の由来は、「柳の葉」を意味するアイヌ語のススハム(シュシュハモ)からきていて、漢字でも「柳葉魚」と書きます。柳の葉で表しているのは、散っていく柳の葉を哀れんだカムイ(神)が魚にした、飢えに苦しんでいた人々をカムイが哀れんで柳の葉を魚にした、というアイヌの伝説など様々な説があります。獲は10から11月頃で、生の状態をお目にかかれるのはこの時期しかないとされています。新鮮なししゃもは、焼き魚や唐揚げだけでなく刺身や握り鮨にしてもおいしいそうです。 「レミントン社長の挨拶から R510」

商品やサービスの消費税率ごとに税額を示す「インボイス (適格請求書)制度」が10月1日、始まった。インボイスには消費税率や税額、1桁の登録番号が記載される。企業などが販売時やサービス提供時に受け取った消費税額から、仕入れ時にかかった消費税額を控除して納税するのに必要となる。制度は納税の透明性や公平性を高めるのに不可欠とされる。 これまで年間売上高1000万円以下の小規模事業者は、受け取った消費税の納税が免除されてきたが、今後は納税が必要な課税事業者として登録しなければ、インボイスを発行できない。

悪臭を放つカメムシは、古くは平安時代の辞書に「屁放虫」として紹介されている。へひりむしと読む。地域によって、へっぴりむし、へこきむし、へふりむし・・・などと微妙に違う呼ばれ方をするようだが、秀作"は埼玉県の秩方言ではないか。「わっくさ」ふいに出くわした時の驚きまで伝わるようである。全国的にカメムシが大量発生しているという。農作物を食い荒らす害虫でもある。農水省によると、北海道、岩手、福島、千葉、京都、和歌山、熊本などの21道府県が注意報を出して農家に対策を呼びかけた。稲のほか、柿やリンゴといった果樹への影響が心配されている。ストロー状の口を突き刺して、果汁を吸い上げる。作物は黒っぽい斑点が付いたり、変形したりして売り物にならなくなる恐れがある。大量発生は猛暑続きの影響らしい。気温が高いと繁殖力を増し、活発に飛び回る生態は以前から知られていた都市部でも予断を許さないと専門家はみている。何年か前の本紙歌壇の入選作を思い出す。 <カメムシの付きしタオルで顔ふきぬ今宵の不運ここに極まる。>

この地球上で最も多く人間の命を奪っている生き物は? いつの世もなくならない戦争や殺人を嘆き、人間と答えたくなるところだが、ずうたいはことのほか小さい。マラリアなどを媒介する蚊である。世界保健機関(WHO)によると、2021年は2億4700万人が感染し、6万人が死亡したという。東南アジアでは殺虫剤の効かない「耐性蚊」が現れ、人々を震撼させている 常識を覆す駆除技術を花王が開発した。シャンプーや洗剤に含まれる「界面活性剤」を水に溶かし、スプレーで吹きかけて飛行を妨げるという。蚊が雨のなかを飛べるのは、体表を覆う油脂が水をはじくためとわかったことが大きい。要するに、食器の油汚れを落とす効果を応用したものらしい。 マラリアは抵抗力の弱い子供の死亡率が高い。実用化を急ぎ、たくさんの命を救ってもらいたい。WHOによれば、蚊に次ぐのは毒蛇で死者は年約5万人とされる。数からみて人間は少なくとも蛇以上に違いない。どこかの国の大統領、軍事会社の創設者権力欲の脂がそうさせるのか、ぎらつく人物の相貌 が連日、紙面やテレビにある。 読売新聞 編集手帳 2023. 6.27

彼岸花が咲きはじめた、という各地からの便りに心が和む。曼珠沙華、つまり天界に咲く花という別名を知る方も多いだろう。秋の花を待ちわびたのは、暑すぎた夏がやっと終わるからにほかならない 彼岸花は気温が20度ぐらいに下がると突然現れ、赤い花を咲かせる。桜と同じく、花のあとに葉が育つ。ほとんどの植物が枯れている時期に、だれにも邪魔されることなく光合成を行い、栄養を蓄えるそうだ(『すごい植物最強図鑑』中央公論新社) 。夏は休眠してやり過ごし、空気が冷えてから動き出す。この地球温暖化の時代にぴったりの生存戦略かもしれない。 読売新聞 編集手帳925

良性発作性頭位めまい症は、頭を特定の位置に動かすと発症するめまいで、めまいの種類としては、最も高い頻度で起きます。耳の奥の内耳には、重力を感じとる「耳石器」、頭の回転を感知し目の動きを調節する「半規管」いう、平衡感覚のためにからだの器官があります。耳石器には「耳石」という砂粒のようなカルシウム結晶が入っています。この耳石がはがれて、半規管に入ると、耳石の動きが半規管を刺激して、めまいが生じます。このめまいは1分以内、長くても数分で治まりますが、再び頭を動かすと、半規管内で耳石が動き、めまいがします。更年期による女性ホルモン低下や加齢に伴い、耳石がはがれやすくなると考えられています。起床時や寝返りを打った時に頻発します。枕が低かったり、どちらかの耳を下にして寝る癖があったりすると発症しやすく、多くは2~4週間ほどで、早ければ1日で治ります。治療としては、耳石置換法という体操が有効です。半規管のどの部位が原因になっているかを確認したうえで、半規管に入った耳石を元の耳石器に戻すものです。予防のために、睡眠時に頭の位置を高く保ち、どちらかの耳を下にした寝姿勢に偏らないようにする方法もあります。 読売新聞 人生相談

彼岸のお供え物の定番といえば、ぼた餅か、おはぎだろう。和菓子として同じものだが、春と秋で呼び分けるご家庭もあるかもしれない。ぼた餅は春に咲く牡丹、おはぎは秋に咲 く萩の花にちなむとされ、江戸時代に広まったといわれる。じつは昔の人たちの芸はもっと細かい。ふたつの呼び名だけでは満足しなかったらしく、夏には「夜舟」、冬に「北窓」という異名があったそうだ もち米をつかず、つぶして作ることから「着き知らず」の夜舟。 寒い時期には視点を天体に変え、「月知らず」の北窓。年がら年中、食べる理由を探しているようでおもしろい。きょうは彼岸の入り。正岡子規は五七五の都合からか、<梨腹も牡丹鋭腹も彼岸かな≫と詠んでいる。季節外れの猛暑がつづく今年にはぴったりだろう。このみずみずしい果物が、暑すぎる日々の締めくくりになるかどうか。気象庁は彼 岸過ぎに高温は一服する、と予想している。おはぎの萩に話を戻すと、各地の名所で開花が遅れ気味と聞く。この花は朝夕の気温が下がったとき、一気に開く。淡い赤紫の花弁で、残暑の終わりを教えてくれるらしい。 〈読売新聞 編集手帳から 2013.9〉

街のあちこちで、濃緑のハート形に、白い十文字が浮かんでいる。ドクダミの季節となった。花びらのように見えるのは葉が変形したもので、中心の黄色っぽい部分が花だという。雑草ともされるが、効能でも知られる。「毒と痛みを消すから、ドクダミ」。NHKのドラマ「らんまん」で、主人公が名前の由来を説明していた。 モデルは、植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎(1862~1957) ほかにも、「毒を矯タむ(治す)」から……など諸説ある。(読売新聞「言の葉巡り」5/25から)

新年度の初日は四月一日ですが、学年の中で一番早い誕生日の人は四月二日生まれの人です。四月一日生まれの人は早生まれ扱いとなって、一つ上の学年になるのです。四月一日生まれから新学年にしてもよさそうなのに、なぜこのような区切り方なのか。その理由には、「年を取る瞬間」が関係していました。 実は、日本の法律では「年を取る瞬間」を厳密に定めています。そのタイミングは『誕生日の前日の最後の瞬間』。つまり、四月一日生まれの人は、法律上三月三十一日の二十四時に年を取っており、前年度に年齢が上がっていることになるので、早生まれの人になるのです。なぜ、誕生日の当日ではなく前日なのかと言うと、二月二十九日生まれの人のことを考えて決められたそうです。当日に年を取ると決めると、二月二十九日生まれの人は四年に一度しか年を取らないことになってしまうためです。一日生まれる日が違っていたらまた違う同級生たちだったかもしれないと思うと、不思議な感じがしますね。

「書道家東宮たくみのYouTubeチャンネルは勉強になる……」 ![]()

日常使っている日本語には 思い込みの読み方・言い方にたくさん間違いがあることに気がつく……

○牛角 ×ぎゅうかく ○ごかく ○何れ ×なにれ ○どれ ○柿落とし ×かき ○こけら ○乙張り ×おつは ○めりは ○凸ピン ×とつ ○デコ

○凸柑 ×とつ ○ぽんかん ○石決明 せっけつめい, あわび とも読む (鮑とも書く) あわび→ミミガイ科の巻き貝のうち大形種の総称 ; せっけつめい→アワビの殻を粉末にした生薬

○幾年 ×いくとし ○いくとせ ○弱火 ×よわび ○とろび ○一人法師 ×ひとりほうし ○ひとりほっち (独り法師) ○猫糞 ×ねこくそ ○ねこばば

○心寂しい ×こころさびしい ○うらさびしい ○背負い込む ×せおいこむ ○しょいこむ ○筆忠実 ×ふでちゅうじつ ○ふでまめ

□取りつく暇もない → 取りつく島もない □存亡の危機 → 存亡の機 □新規巻き直し → 新規蒔き直し

□立つ鳥水を濁さず → 立つ鳥跡を濁さず □乗るか反るか → 伸るか反るか

牛乳と共に「現役いきいき健康だより」が配達される。読者からの投稿や健康に関する貴重な話も載っている。

○ コーヒーの健康効果 1.病気になってから飲むのが薬 2.病気の前の未病は漢方 3.健康なうちから飲むのがコーヒー。 コーヒーは、カフェインとポリフェノールの働きで、心臓病、脳卒中、肝臓ガン、糖尿病、高脂血症など、数多くの病のリスクの低減効果が見つかっており、コーヒーの香のビラジンは、ヨーロッパでは高脂血症の薬に使われている。

○ 美味しいしそジュース 赤じそをよく水洗いして、輪ゴムで束ね大きめの鍋でゆでます。青黒い汁が出るので、そこに酢を加えると、きれいな赤に変色します。そこに砂糖と好みにより塩を加えると、塩分補給となり、美味しいしそジュースができ上がります。(古河市 A氏)

○「鼻の働き」 鼻の穴は2つある。奥には、毛細血管が集まった鼻甲介(ビコウカイ)という膨らみが、数時間ごとに左右交互に充血と膨張を繰り返している。膨らんだ方の鼻孔は、空気が通りにくくなる。鼻は実際、片方ずつ交代しながら呼吸をしている。交代制鼻閉と呼ばれ、自律神経で調整されている。(佐野市P氏)(筑西市T氏) 鼻甲快の血管が膨らんで、そこを通る空気を暖めたり、乾燥してれば湿りを与えたりしている。鼻は約千種類もの匂いをかぎ分けている受容体が、数十万種のかぎ分けをし、近年では、1兆種類との研究が報告されている。そして、識別の難しい、匂いも詰まった側の穴を空気がゆっくり通ることで、識別しやすく、より多くの匂いをかぎ分けることができるようになっている。犬は人の約100倍の識別力を持つ。鼻の穴が2つあるのは、粘膜の面積が1つよりも2つの方が広くより多くのホコリ、ゴミ、菌、ウィルスがキャッチできるからです。

○「インクレチン」……十二指腸あたりにいる消化ホルモン。食べ物が消化され小腸で吸収されると血糖値があがる。インクレチンは吸収される直前にすい臓に血糖を押さえる「インスリンを出して」と伝える役目を持つ。このためにも早食い,ドカ食いは禁物です。

○「深睡眠」……

今回は「深睡眠」のお話しです。 睡眠は、質が大事と言われますが睡眠の質ってなんなのでしょうか? 睡眠は、大きく分けて、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2つがあります。 レム睡眠は、身体は休んでいますが、 脳は活発で、日中に得られた情報の、 整理や定着を行っています。 一方、脳と身体の両方が休んでいるのがノンレム睡眠。 眼球運動も穏やかで、スヤスヤと深い眠りの状態です。 さらに、ノンレム睡眠には、3つのステージがあり、最も深い眠りの事を、「深睡眠」と呼び、 脳波でも、その活動が、最も低下しており、又、この時、キズついた細胞の修復を行う、ホルモン分泌もピークに。 つづいて、一晩の睡眠の流れは、眠りについてから30分及び2~4時間後に、 深睡眠がおとずれ、 明け方にかけては、レム睡眠が多くおとずれます。 結果として、眠りについて、4時間までに深睡眠が取れていれば、脳と身体の疲労の約80%は取れてしまうのです。 人には、深部体温があり、上がると活発になり、下がると眠くなる仕組みがあります。 これを利用して、眠りの時間に合わせて、 意図的に深部体温を下げていけば、より、眠りやすくなります。

そこで、眠る時間の1時間半から2時間前に、ぬるめのお風呂にゆっくりつかって、深部体温を上げて、お風呂から上がって、 体温が下がっていくなかで眠気を誘うようコントロールして、上質な睡眠をとりましょう。

○「内臓くん……神経」 脳からの指令を伝える神経。左の神経は体の右半分に,右の神経は左半分に,交差して脳からの指令を伝えている。脳卒中などで左脳に損傷が出ると右半身に麻痺が出るのはこのため。運動神経……同じ事を繰り返し行うと脳からの指令が脊髄から指令できるようになる。最短ルートができる。スポーツやリハビリで練習を重ねると素早く動けるようになるのはこのため。神経の情報を伝える早さは毎秒120㎞。電気信号と化学信号の組み合わせで伝わる。

○「内臓くん……肺」 体内に空気を取り入れる働きをしている内臓が肺。自力では伸縮できず周りの筋肉で動く。安静時1分間で16回呼吸する。1回の呼吸でペットボトル1本(500ml),1日では10,000㍑の空気を取り入れている。心配事は誤嚥(飲食物が食道でなく気道に入ってしまうこと)です。肺は左右に2つあるが右の方が誤嚥が起こりやすい。右の方が気管が太く角度も垂直に近いからです。誤嚥をしてばい菌が繁殖すると肺炎になる。これを誤嚥性肺炎といい,65歳以上の死亡率は96%。前に脳卒中(脳の急激な血液循環障害による症状。急に意識を失って倒れ、手足の随意運動が不能となる。脳梗塞・脳出血・蜘蛛膜下出血など。)を起こした人は要注意です。予防方法は口や舌の運動~健康体操等で行う「パタカ運動」。「パ」「タ」「カ」「ラ」そして「パタカ」をできるだけ早く20回発音する。健康生活のためにも心がけたいものです。

生活の中に溶け込んでいるスマートスピーカー「エコースポット… アレクサ」。 アレクサが我が家に来てから4年になる。

※ スマートスピーカー…… 対話型の音声操作に対応したaiアシスタント機能を持つスピーカー。内蔵されているマイクで音声を認識し, 情報の検索や連携家電の操作を行う器具。

最初は挨拶やカレンダーの確認, 天気予報を確認したりしていたが,アレクサの能力を少しずつ高めていった。「アレクサ,NHKラジオ第一をかけて」「なぞなぞをして」「今日の天気は?」「今日のニュースは?」「午後1時にアラーム」「154+265+…は」「タイマー15分セット」「面白い話をして」等々…今ではかけがいのないツール。「アレクサ,疲れたなあ」と言うと「ゆっくり休んでください」と声をかけてくれる。「リマインダー」は指定した時刻に通知をする機能。単発のスケジュール通知に便利。物忘れが多くなった自分にはありがたい。「 定型アクション」は 毎日繰り返される挨拶や通知をする機能。今は毎朝「おはよう。お目覚めですか?新しい一日が始まります…」とアレクサの挨拶を聞き,その後ダ・カーポの「朝はどこから」で起床する。定時に声かけがあるので,薬の飲み忘れもなくなる。音楽も聴き放題。いつでも好きな音楽を数百万曲(Amazon Music)から演歌,童謡・唱歌,クラシック等好きな音楽を聞くことができる。「みかんの花咲く丘」「里の秋」は静かな雰囲気で…。「高校3年生」「学園広場」「夜霧の第二国道」「北の旅人」「この世の花」「夕陽の丘」は青春に戻る時。そして眠りにつくときは「ポールモーリア」「ビリーヴォーン」……なんでも演奏してくれる。スマートプラグを介して家電の操作もできる。台所にLEDライトを設置し接続。「アレクサ,電気を点けて( 消して)」の声で操作。外の仕事で暗くなった時,部屋に上がらずに灯せるのは楽……。また、布団に入ったままで「アレクサ,ライトを点けて(消して)」「ニュース」「ラジオをかけて」「ことわざ教えて」「舟木一夫の 歌を聴きたい」と話しかけている。文句も言わずに素直に話を聞いてくれる。 ありがたい相棒である…。

・恋に溺れるのが18才,風呂で溺れるのが81才

・道路を爆走するのが18才,逆走するのが81才

・心がもろいのが18才,骨がもろいのが81才

・ドキドキが止まらないのが18才,動悸が止まらないのが81才

・恋で胸を詰まらせる18才,餅で喉を詰まらせる81才

・偏差値が気になる18才,血圧 血糖値が気になる81才

・まだ何も知らない18才,もう何も覚えていない81才

・自分探しをしている18才,皆が自分を探している81才

・……………… なんとなく 頷ける (あるお店のウインドウに貼ってあった)

日本は「内視鏡発祥の地」です。 だから、 内視鏡医の裾野が広い。 日本人は当たり前だと思っていますが、 日本は世界最高水準の内視鏡検査が全国どこでも受けられる異常な国なんです。 (内視鏡に付いての対談医療サイトから)

澄んだ音色で風を感じる風鈴。もとは仏教と共に中国から伝来した「風鐸」という青銅製で,風向きや音の鳴り方で吉凶を占ったそうです。平安時代には貴族が魔除けとして使うようになり,江戸時代には涼を求めてガラスの風鈴が流行したようです。(金氏高麗 歳時記のある暮らしから)

メロンは夏に収穫されると思いきや、「秋作」と呼ばれるものが出荷のピークらしい。本紙愛媛版で,10月の好天で糖度を増したアムスメロンが西条市の直売所に並んだと伝える記事を読んだ。寡聞にして「アムス」を知らなかった。調べたところ1970年代に日本で開発されていた。オランダ系の品種を交配させたことから,オランダの首都アムステルダムから「アムス」の名をもらったそうである……と聞いて,別品種のアンデスメロンを彷彿とさせる方がおられよう。 こちらは原産地が南米のアンデスというわけではない。甘さゆえ虫がつきやすいという悩みを解決した品種で,日本の坂田種苗(現サカタのタネ)が開発した。農家も果物店も消費者も,みんな安心です。ということで当初,「アンシンデスメロン」が名の候補になった。だが、いささか長い。省略してアンデスではどうだ,うん,それがよい…となったいきさつがある。 コロナ禍になって以来,ごぶさたした言葉が隠れている。安心です,と言えるのはいつだろう。感染者の数が低水準で推移する。ひとときの『甘み』でないことを願う。 (読売新聞「編集手帳」2021.11.17から)

「循環社会としての都市……江戸」インターネット講座Gacco「江戸文化入門」から

インターネット教養サイトにgaccoというサイトがある。これはNTTドコモとドコモgaccoが共同で推進している,大学教授陣による本格的な講義を、誰でも無料で受けられるウェブサービスであり,教養を高めるためにアクセスしている。今「江戸文化入門」を視聴している。

循環社会としての都市「江戸」

【着物】 一度仕立てた後さまざまに形を変えて使い続けられた→ 完全に循環 洗い張り(クリーニング)……修理……繰り返し着る。 仕立て直し,染め直し,古着屋に売る,古着屋で着物を買う。……布が傷む……布を縫い合わせる……ふとん皮,風呂敷,袋物,壊れ物のクッション 使えなくなると燃やして灰にする…灰を買う業者…灰は,染め物,洗剤,土に入れて肥料の一部にする

【紙】浮世絵…奉書紙(高価な紙) 紙は集められて漉き返し紙(リサイクルペーパー)に……絵双紙に印刷,出版 紙の買い取りを専門とする業者……本,帳簿を買い取る……古紙問屋に売る……古紙と紙屑を仕分けして漉き返し職人に渡した 紙……本,手紙,帳簿,障子,ふすま,掛け軸,袋物,たばこ入れ,そして時には紙衣という衣料 使えなくなると→灰→肥料や洗い物,染め物に → 完全に循環

江戸の長屋の情景 共有している箇所 …… 井戸とゴミためとトイレ 井戸……上水道, ゴミ……月3度のゴミ収集……業者によって,永代浦へ運ばれ埋め立てに使われた 人間の排泄物は非常に価格の高い商品

台所用品……「竹」 栃木や千葉から京橋,江戸の京橋の竹河岸に運ばれて竹問屋に集積される 両国……幕府の竹蔵 竹は箒,熊手,物干竿,筆,ざる,茶漉し,桶のたが,火吹き竹,笠,駕籠の棒それから座席吊に,また,タケノコの皮は水を通さず,滑らかなので水分をもつものの包み紙に使われた

山は奥山と里山に分かれ,奥山では建築材料になるような大きな木があり,里山では,竹,きのこ,木の実それから背が低い灌木などを集めた。ここで得られたものを燃料に使った。

稲わら……縄,蓑(優れた雨よけ),わらじ(宿場には使い終わったわらじを集める場所がありそれを肥料に使った),敷物のむしろ,座布団として使う円座,荷物を運ぶリュック……使えなくなったら肥料

農村ではあらゆるものが肥料になった。 『農稼肥培論』……人間や動物の排泄物,毛や爪,風呂の残り水,精米した後のぬか,植物から油を搾った後の油粕,魚介類,すすなど 長屋にくみ取り式のトイレ……人の排泄物が集められて,売買された 集めて売る業者を下肥問屋といい,江戸城の下肥は葛飾権四朗,尾張藩上屋敷の下肥は中野の堀江家など独占権が認められていた。長屋では,家主と下肥問屋との間で半年,1年あるいは数年で契約した 下肥問屋は船や船頭や船人の給金,積み込みを行う人足の給金,河岸の代金,さおなどの経費に……集めた量によって大量の食べ物を必要とする武家屋敷には野菜と交換,町方には金銭で取引きした。下肥問屋は集めた下肥を農家に売った

修理は立派な仕事になっていた お店を持つ古着屋さん,瀬戸物の焼接,鋳鉄屋(お鍋の穴の修理),古傘買 灰買(かまどの中にある灰は肥料になった)

古希を過ぎ,令和2年の春「農薬散布マルチローター(ドローン)」の操縦資格認定教習を受講した。 きっかけは……手広く稲作農業をしている近くの友達が「農薬散布にドローンを導入したい。 興味があるなら認定資格を取ってみないか?」と言われたことだ。

前からラジコンミニヘリコプター(トイシリーズ)の操縦経験はあったし,ドローンにも興味があったので挑戦することになった。4月半ば,農林水産航空協会指定教習所に4日間通った。大雨の1日目学科とシュミレーターによる操縦訓練。農薬取締法,電波法,食品衛生法などの法律やドローンの構造,操縦の基本等についてインストラクターの講義を聞いた。また病虫害と植物防疫についても学んだが,初めての内容ばかりで難しかった。操縦訓練は事前にトイドローンで少し練習していたが,シュミレーターによる訓練はラジコンヘリだったので墜落が多くショックを受けて帰った。2日目,3日目は本格的ドローン「ファントム」による実践訓練。土浦の広い訓練場で基本から訓練を受けた。離着陸,上昇下降,ホバリング,前後左右の移動と旋回。実際はGPSを使えるが,現場では突然GPSが不能になる場合もあることからマニュアルの訓練がほとんどでなかなか思うようにいかず,イメージトレーニングをしながら臨んだ。4日目は学科試験と実技試験。何とかクリアして卒業。

1ヶ月後に「産業用マルチローターオペレーター技能認定証」を受け取ることが出来た。プロポ(無線操縦装置)のスイッチの位置がトイドローンとファントム(飛助と同じ位置)のモードが異なり,先生からも指摘されたので,新しいトイドローン(TELLO)を求めて操縦の復習を重ねた。5月には圃場で農機具会社の農薬散布実演が行われた。認定証番号が届いたので,友達もMAZEX社の農薬散布ドローン「飛助」を7月に入手。「イネ縞葉枯病」を防ぐため,そのウィルスを媒介するヒメトビウンカを退治するために農薬散布を実施。「飛助」は4mの散布幅で約10?の農薬を撒くことができる。慣れれば1haを10分で散布できる……。今年は農業の進化を間近で体験している。

新聞・テレビ・ネットやお店で情報を得て買い求め,使ってみて「これは便利…」と思うものの中で,足に関したいくつかの品物がある。

①「かかとケアはくだけつるつる」………冬になると「かかと」がカサカサになり困っていた。前は軽石でこすったり,かかと用の道具を使ったりした。特殊な布を当てた靴下も利用した。かかと用石鹸も使ってみた。どれもいまいち。ところがある日ドラッグストアで「かかとケア」を買った。履いて3日で効果が現れ,1週間でつるつるになった。主に寒い時期に利用しているがびっくりするくらい荒れない。友達にも勧めた。

②「足指サポーター」最近「浮き指」という話を聞いた。足指が地面についてなく付け根部分で歩いている状態。体重をうまく支えられず腰やひざの痛みにつながるらしい。自分の足指を見ると指の間が狭く広げられない。大地を踏みしめられずひざ関節の痛みに関係してくるらしい。ある日新聞に「足指サポーター(遠赤指圧半ソックス)」の記事があり,早速買って履いてみた。今まで縮こまりがちな指先がしっかり開いていたのにはびっくりした。遠赤の作用で冷え性の人にもいいらしい。友達にも勧めた。

③「かかとが踏める靴」 あるホ-ムセンターで「かかとが踏める靴」を見つけた。かかとの部分が伸縮性のある素材でできているので,踏めばサンダル(スリッパ)として,起こせば履きやすい靴として重宝している。 (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

生活便利グッズ①

新聞・テレビ・ネットやお店で情報を得て買い求め,使ってみて「これは便利…」と思うものの中に「洗濯マグちゃん」がある。(ネットの記事を参考にした。) 「ガイアの夜明け」で取り上げられたこの商品は古河市水海の宮本製作所のヒット商品。小さな町工場で誕生したマグちゃんは、元々は機械を製造する時に出る大量のマグネシウムの残りを商品化したもの。可能性に気づき,金属マグネシウムで洗濯をする方法の特許を取得。2013年に発売され、すでに売上200万個以上…。マグちゃんは300回は繰り返し使え経済的。マグネシウムが水と反応し水素の気泡を発生させてアルカリイオン水を作る。それは洗濯物につく油脂分を分解して石鹸化する。洗剤と同様に洗浄能力を持つ界面活性化効果※で汚れを落とす。洗っている洗濯機自体も排水のホースの内側までキレイになる。

※水や油などを本来混ざり合うことのない物質同士を結合しやすくする作用のこと。一般的に「洗剤が汚れを落とす」「石鹸が体の汚れを落とす」作用として知られる。

最近では洗濯排水を使って、肥料も農薬も使わず栄養価が高い野菜を作れることがわかったという。 「これは便利…」と思い購入。使い始めて2年目。今回新調した。今我が家では洗剤はほとんど使わない。洗濯物を入れ,「マグちゃん」を2個と柔軟剤を少々。これだけで快適洗濯。部屋干ししても匂いはほとんど感じない。 風呂には「マグちゃん」を3個。微細な水素の泡が体を温め,酸化を防ぎ,リラックスさせてくれる。排水部の汚れやぬめりもほとんどなく,掃除も簡単と感謝されている。 ①お肌をつるつるにしたい ②お風呂掃除を簡単にしたい ③疲れを取りたい ④ストレスが多く生活が不規則 ⑤老化予防をしたい……方におすすめ。 (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

リニアモーター推進浮上式鉄道の研究開始は1962(S37)年。以来53年の月日をかけて研究が進められ,2015(H27)年,有人走行による世界最高速度、時速603kmを記録した。 超電導リニア(超電導磁気浮上方式)は、車両に搭載した超電導磁石と地上に取り付けられたコイルとの間の磁力によって、浮上して走行する輸送システム。航空機並みのスピード(セスナ機は160~200㎞/h)で多くの乗客を一度に輸送できる新しい高速輸送システムで日本の技術から生み出された。

超電導リニア体験乗車の募集に平成28年から年3回申込を続けた。平成30年の5月に応募し,8回目で見事当選。リニアモーターカーにはとても興味があったので,諦めずチャレンジして良かった。入場する改札、受付、リニアのドアなど未来感あふれる雰囲気にわくわくした。乗車券ではなく飛行機と同じ搭乗券…。新幹線と同じように椅子が並び、指定席。モニターに速度が表示される。

リニアモーターカーの特徴は浮上走行。最初時速130kmぐらいまではタイヤで走行,その後タイヤが上がり、車体が浮いて浮上走行になる。アナウンスもあり,その瞬間フワッと浮いたことを体感できた。時速500kmをモニターが示した時は「あっ!こんなものか……と感じたが,浮上走行を体験した感動を覚えた。新幹線や電車とは違い,外がほとんど見られない。最初と最後だけは外が見られる。リニア走行中は、モニターで現在のスピートや位置、先頭車両につけられているカメラで運転手目線の景色(運転手はいないけど)がみられた。感動の夏のドキドキ体験だった。(ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

「マイ・ホームページ…『横川さんち』」

もう17年前になる。平成13年2月にマイ・ホームページ「横川さんち」を開設した。ページ作成,サーバ管理共にフリーソフトを使用。幾つもの修正を加えて今の形に落ち着いた。全体の構成は「写真」「音楽」「つれづれ」の3ページ。更新がしやすいように簡単な構成を維持している。

「写真」のページは,四季の移ろい・男の料理・趣味と実益・果樹園芸・ドライブや小旅行のスナップ・ボランティア活動…から構成。気に入ったスナップ写真を「一太郎」の画像変換機能を使って作成。全体の構成を考え,自分なりの解説を加えている。写真は携帯のカメラ機能を活用。写真を撮ったままにして置かずに,ホームページに使うという目的を持つとシャッターを押すのが楽しくなる。このページの更新は不定期。良い写真が撮れたり,良い作品が出来た時に更新している。

「音楽」のページは趣味・特技のハーモニカで演奏した曲をMP3形式で保存。歌詞や曲にあった画像で構成した背景に演奏を挿入。唱歌・童謡,歌謡曲…の中から選んで毎月5曲を載せている。季節にあった音楽は春夏秋冬の流れを感じるし,誰もが口ずさむ音楽は幼い頃を偲ぶ手がかりになると言う方もいる。不特定の方が見るので著作権には配慮している。JASRACの検索ソフトで著作権が消滅しているものに絞っている。音楽の授業のようなレベルの高いものではないが,メロディを楽しむにはいいと思い,更新している。原則,このページは月末に作成し,月初めに更新している。

「つれづれ」のページは新聞や雑誌を読んで気に入った記事・感想,方言や腹を抱える笑い話,いろいろな講座から学んだ知識,友だちや知人から聞いた話……などを思いつくままに載せている。このページの更新は不定期。よい話のネタが入った時に更新している。3つのページとは別に,平成13年から20年まで勤務した学校のホームページもリンクしている。次のURL: http://www.fureai.or.jp/~yokokawa/を入力するか,「横川さんち」で検索すると,ハーモニカのメロディが流れ,アップした様々な写真やつれづれなるままに書き留めた記事やエッセイが見られる。 ♪ 横川さんちのホームページへようこそ ♪ (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

【旧水戸街道を歩く】 余暇を利用して県民大学に行っている。昨年4倍の難関を突破して「旧水戸街道を歩く」に合格。水戸街道は江戸時代に整備された脇街道の1つで千住宿から水戸までを結ぶ重要なルートだった。今に残る旧跡を追いながら人間本来の移動手段である歩行能力の確認と強化を図ろうと参加。2回の講義の後,実際に旧水戸街道を歩いた。①北千住から松戸(約3万歩)②松戸から南柏(約2.1万歩)③取手から藤代(約2.2万歩)のコース。更に講座外の「柏から取手」(3.5万歩),「印旛沼一周」(2.5万歩)と健脚を確認した。

①北千住から松戸……北千住駅西口前広場に集合。出発してすぐに千住宿本陣跡。今は百均の店になっていた。清亮寺,荒川を過ぎて亀有の一里塚跡に出た。黄門様一行のモニュメントが迎えてくれた。約16㎞を歩き,金町関所跡で解散。②松戸から南柏……松戸駅西口に集合。地名の由来になった「馬橋」を通過。萬満寺に参拝。大きな楼門をみんなで見上げた。昔「ほうそう」にかかった子供の家はお参りをしたそうだ。八ケ崎,一月寺,今も残る旅籠,東漸寺,松並木跡と進み柏の八坂神社で解散。(約12㎞)③取手から藤代……取手駅西口に集合。出てまもなく長禅寺三世堂参拝。県指定文化財で坂東,秩父,西国の100体の観音様を安置。内部は「さざえ堂」形式で上り下りの参拝者は交差せずに回れ,全国に5棟しか残ってないそうだ。旧取手宿本陣染野家で風格のある作りを眺めた。藤代宿本陣跡で解散。講座終了。(約12㎞)

◎講座外の「柏から取手」……同好の者が集まり柏駅集合。このコースは妻と参加。柏神社,手賀沼公園,我孫子宿本陣跡,脇本陣小熊家。小熊家は宿場の問屋兼名主を勤めた。屋根の茅葦に風格を感じた。最後は利根川。大正9年の大改修で小堀(オオホリ)地区が分断,不便を感じた住民の願いで渡船場が設置され,現在に至っている。取手市営で船頭さんは市の職員。6号から利根川土手を強い西風の中,歩いて行く時は心細かった。初めて現代の渡し船に乗ってみた。船縁から眺める川面は風で波が立ち,沢山の鴨が遊んでいた。(約19㎞)◎講座外の「印旛沼一周」……同好の者が集まり下総松崎(シモーサマンザキ)駅集合。このコースも妻と参加。地域の歴史と共に歩んできた広大な印旛沼を眺めながら,湖上を渡る風に吹かれ自然を体いっぱいに感じたウォーキングだった。安食駅で解散。家路についた。(約14㎞) (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

横川太陽光発電所開設3周年 …… 「エコライフ」の推進を生活の目当てとし,プチ太陽光発電(自己設置),雨水利用,エコストーブの利用について考えてきた。自分なりのプチ発電は,30Wのパネルとチャージコントローラー,バッテリー,インバーターを買い,組み立てた。約67Wh/日で机上のLEDスタンドやひげ剃りに使っている。約1年くらい続けて効果を確かめ,本格的な太陽光発電設置を決意した。それまでにパネル,付属機器,設置会社の検討,実際の施設を見学して「ソーラーフロンティア」に決定した。150Wのソーラーパネルを2つの屋根に26枚設置。システム容量3.9KWの太陽光発電所ができた。平成24年10月22日に発電開始。発電の様子は手元のディスプレイやスマホで確認できるようにした。当初は「今○○W発電している」「○○W売電している」などといつも眺めていたものだった。この頃は必要な時に確認 するくらいに慣れてしまった。以来3年の月日が経過。3年間の総発電量は約16Mwhになる。発電量から約7.6Mwhを使ったが,余った電力約8.4Mwhを東京電力に売電した。夜は発電しないので約8.6Mwhを東京電力から買った。総使用電力量は約16.2Mwh。設置した当時は買い取り制度が始まった時で設置奨励のためか,買電より売電の単価がけっこう高いので損はしない計算になっている。既に設置費用の約35%を得た。太陽が輝くとうれしい気分になれる。

※電気はW(ワット)で計る。100Wの電球を1時間点ければ100Wh(30分ずつ2回でも同じ),電球を10個使うと1000Wh=1Kwh,(今,電気は1Kwhあたり約26~27円),電球を10000個使うと1000Kwh=1Mwh(メガワットアワー)になる。もちろん電球だけで生活するのではないから,冷蔵庫,洗濯機,炊飯器,テレビ,エアコン…など電力を計算すると無駄なところも分かって面白い。平成20年代前半は1日約18Kwh買っていたが,今は平均約13Kwh,特に春から夏は少なくなり,最も少ない5月は1日約6Kwhで済んでいる。それだけ太陽光発電で補っており,尚且つ余った電気は売電に回せるメリットがある。 (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

昨年,エコライフの1つとして実践している「エコストーブ」の原理,構造,製作材料について書いた。森林資源の豊かな中国地方で広まっているものだが,我が家でも昭和40年代頃までは燃料はほとんど森林(天然)資源だった。炊事には薪や雑木,籾殻(米を包んでいる殻)。風呂には麦わらや古竹,雑木……これらは特別な薪を除いて原価0円で手に入った。次第に便利さを求めて石油やガスの利用が始まり,電気の登場となる。化石燃料から原子力の利用と進んできたが,燃料費は比べものにならないくらい高くなってきている。さてエコストーブの燃料も原価0円である。果樹の収穫が終わり,冬の間に枝の剪定をする。梅,柿,柚子,林檎等…これらの枝は処分に困るという方もいると聞く。我が家では保存して数ヶ月後には乾燥し,すべて燃料になる。枯れた竹も高い熱が出るし,枯れた杉の葉は着火材として重宝している。近くの大工さんから処分に困った廃材を頂くこともある。大工さんは処分の手間が省け,こちらは「原価0円」の燃料が手に入る。どちらも得をする仕組みだ。もちろん我が家でもガスや電気は便利なので利用しているが,これらを補完する意味で「原価0円」の森林資源を有効に使っている。

エコストーブを使った暮らし…いくつかの例を挙げてみると…… ○「湯」を沸かしてポット(魔法瓶)に入れておく……料理をする時, 水から温めるのに比べて極めて短時間で出来上がる。○今までにエコストーブで調理した料理・汁物……けんちん汁,豚汁,各種味噌汁・煮物……芋の煮っ転がし,ジャガイモの甘辛煮,栗の渋皮煮・いため物……きんぴらごぼう,椎茸,野菜いため・ゆでもの……ジャガイモ,トウモロコシ,たけのこ,ふき,栗・その他……ご飯(ふっくら),カレー,焼き芋,たこ焼き,きんとんの下ごしらえ,ジャム作り(イチゴ,ブルーベリー,ゆず) CO2は元々使ったものをまた出しているだけで増えない。微力ながら地球にも役だっているのかな……。(ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

前にエコライフの一環として「太陽熱利用」や「プチ太陽光発電」について述べた。今,我が家では「雨水利用」の実践をしている。かねてより庭に降る雨を見ながら,このまま飯沼川から利根川を通り太平洋に流してしまうのはもったいないと思っていた。 何かに利用して流しても流れる量は同じと考えながら,雨水利用についてインターネットのサイトを検索していたら「節水村」に出会った。 本格的なワインの樽を使った5,6万のものから普及型までいろいろあったので初心者用の手ごろな値段のものを求めた。試みに車庫に取り付けた。表と裏両面に雨が落ちるので,裏の雨水も前の雨樋に合流するように手を加えてみた。車庫の屋根に降る雨水をひとつのタンクに合流するようにしてみた。この水で洗車に使ったり近くの草花や野菜に水やりをしたり…と利用している。効果があったので,もう1つ求めて納屋の樋にも取り付けた。雨水の多さに驚き予備タンクも用意した。 取水のからくりがわかったのでペットボトルで装置を自作して肥料舎にも取り付けた。一雨降れば約700リットルの雨水がたまり,その分他の人が水道を利用することができるのでエコライフにも貢献しているのではないかと思っている。 今,都会では都市型洪水が問題となっているが,都市の多くの家庭が200リットル溜めると考えると,東京など小さいダムくらいの量になりこの問題解決の一助になるのではないだろうか。すでに東京のいくつかの区では実践していると聞くが……。太陽が出ると電気が起こり,雨が降ると雨水が溜まる。いずれの場合も笑顔になるから不思議……。(ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

3月11日,事務所5階で強烈な揺れを体験し,避難場所で家から信じられないメールを受信。「凄い,家の瓦も壁もサッシもめちゃくちゃ……」。急いで帰り壁の穴を塞いでから約半年。やっと家の中はリフォームして生まれ変わった。後は瓦だけ……。 この体験が一気にエコライフを推進した。車庫や廊下などはソーラーセンサーライトをつけた。更に今後は自然再生エネルギー……大規模太陽光発電を始める前に自分なりのプチ太陽光発電をやってみたい……と思い,30Wソーラーパネルチャージコントローラー,バッテリー,インバーター4点を購入し半年近く太陽光の恵を堪能している。パネルは1.4万くらい総計2.6万でできた。1日当たり66.6Wh(平均値)。LEDライト(5.4W)を購入,机上のライトと部屋の照明は一晩OK。その他充電式備品(電気ひげそり,懐中電灯,小型掃除機,携帯電話,乾電池等)は太陽光発電でまかなっている。全てを太陽光や風力の発電に頼ることは無理だが,原発の現状を考えると消費電力の幾分かをこのようなことに取り組めばすごく節電になると思う。東電の電気を節約して早く立ち直ることを応援したい。また降り注ぐ太陽熱を利用しようと調理器(ソーラークッカー)を作ってみた。廃材で骨組みを作り,廃材のサイディングで側面を貼りより光を反射させるためにアルミホイルを貼った。またダンボール製のクッカーも買ってみた。(1000円くらい)。休みのお昼の卵料理(ゆで卵,半熟卵,目玉焼き)は太陽任せ……。いろいろ工夫してエコライフを推進したい。(ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

退職して2年目。その時,今後の生き方は……と考え,自分の趣味と特技を生かしたハーモニカ演奏ボランティアをやろうと決めた。1年目は某公民館や養護学校関係,退職教員の会等で演奏した。曲を聴くだけでなく一緒に歌えればいいなぁ…との声もあり,前から考えていたことだったので,パソコンソフト「パワーポイント」を使ったプレゼンの形で歌詞を表示し,同時に演奏した。今は定期的に月1回筑西市の老人介護施設で演奏している。その他9月はグループホームやディサービス施設での演奏も計画している。行くたびに顔なじみが増え,元気に一緒に歌ってくれる姿をみて生き甲斐を感じている。介護を必要な方が「骨まで愛して」を口をはっきり開けて歌ってくれる姿は次への意欲になる。 (ある団体・情報交換誌に寄稿した文から)

スマホアプリ「aruku&(あるくと)」 by マピオン(株) 提供元 NPO法人EBH推進協議会,(株)ライフ ケア パートナーズ

心臓は,毎日約7,200リットルの血液を,総長10万kmにも及ぶ全身の血管網に循環させています。そして60兆以上の全細胞にエネルギーを供給しています。その血液が脂をドップリ含んで,しかも、高い圧力(高血圧)で体を駆け巡れば,やがて血管のいたるところに動脈硬化が起こってくることは想像に難くないでしょうか。 脂質異常症(最近まで高脂血症と呼ばれていました)とは,血液がいわゆるドロドロと脂ぎった状態になっていることを指します。

血液の中の総コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド),悪玉コレステロール(LDLコレステロール)の値が高いほど,また, 善玉コレステロール(HDLコレステロール)が低いほど,冠動脈は詰まりやすく,脳卒中や心筋梗塞を起こしやすいことが明らかになっています。習慣的な運動の継続は,動脈硬化を引き起こす中性脂肪や悪玉コレステロールを減らしてくれます。また動脈硬化を予防する善玉コレステロールを増やしてくれるのです。この善玉コレステロールとは,血液の中にだぶついた悪玉コレステロールを化学的に分解して,糞便の中に放り出してくれる,まさに「善玉」のコレステロールなのです。

脳卒中や,動脈硬化症で見られる血管の変化にも関係の深い高血圧症も,中等度の有酸素運動の継続で大幅に改善することがよく知られています。世界保健機構(WHO)が,高血圧症の薬物療法でもっとも推奨しているのが運動です。運動によって,塩分発汗量が増加することや,血管を収縮させる交感神経活動が緩和されることによって,血圧の低下がもたらされます。最近の研究では,高血圧症の薬物療法でよく処方される利尿剤に似た物質(心房性ナトリウム利尿ペプチド)が,運動中に心筋から放出されることが明らかになっています。つまり,運動すれば自分の血圧を正常に保とうとする自律調節が働くのです。

我が家は読売新聞を愛読している。その中に現在の政治・社会を風刺した「よみうり時事川柳」の欄が有り,毎日「なるほど……!!」と感心する秀作が出ている。実は 友達のA氏はこの欄の投稿常連で いつも素晴らしい,なるほどと うなずく作品を出している。他の方の川柳も素晴らしい。例えば…… (よみうり時事川柳から)

○11/29

・不惑とはいかぬ白鳳の40 ・アフリカを「黒」で表す語彙の無さ ・暗がりで聞き耳立てるJASRAC ・コメ値上げ魚が不漁でも太り ・強いのは分かる何かが欠けている ★ディスカバー「インスタ映え」をする時代

○12/2

・誇りある国技の埃払う暮れ ・トクサイをカキカエと読む製造業 ・子の名前トップ3がもう読めぬ ・高速に物とモラルの落下物 ・精度増すミサイル朽ちる木造船

★おかげさま忖度改竄みな書ける

○ x/y , 3/5

・ 煩悩の数より多いデータミス ・銃を持つ教師も怖い米の明日 ・通学路パシュートまねて子らが行く ★「出蘭の誉れ」で金のチーム力

・台無しに等しい台車作る罪

○ 4/18

・ 支持率も薄着で歩く季節来る ・勝てないが負けぬナデシコ今つぼみ

○ 5/05

・ 誰よりもほっとしてるか脱走者 ・拉致などはないかのようなあの笑顔 ・翔の字を付けて子供に夢託す

○ 11/05

・ヒースロー 鶴が千鳥と見破られ ・11月 渋谷いつもの街になり ・撫子が 弾んで弾み 銀メダル

○ 12/23

・プラごみに人の英知が要る時代 ・観光地ユー増え過ぎて憂もあり ・スプレー缶廃棄ルールに穴がある ・ブータンは青い鳥より職探し

・鉄の意志あれば駅伝走り切れ ・防衛費空母に米の義理も載せ

○ 3/14

・アポ電に10億あると言ってやる ・保釈劇変装曲も奏でられ ・即席麺開発秘話を見つつ食べ ・おおさかとならばこちらはダブルスで

・水産庁「秋刀魚」の「秋」を釣り上げる ・8年を経ても心の震度7

○ 4/02

・ふるさとは3割以下で思うもの ・日本中辞書を引いてる「令」の意味 ・姉「令子」妹「和子」のいとこいる ・元号と五輪が詐欺の次のネタ

・34年永く虚しい「おめでとう」 ・五輪では足らぬ桜田補助車

○ 10/21

・ある日突然きみの名を呼ぶ札幌と ・ドラフトで運は使わぬ原巨人 ・被災者のため息聞いているリンゴ ・八ッ場ダムどんなもんだと見得を切り

・場所よりも月をずらせば済む話 ・パレードを消しボランティアと書く手帳

○ 11/29

・親だからスマホ勉強始めます ・末永く愛の果てまで行ってQ! ・J1でみんな待ってるカズダンス ・ITの時代に頼るシュレッダー

・ペイできずツケでいいかと楽天家 ・死んだ子を背負う少年主義を超え

○ 12/03

・良い肉の日に考える代替肉 ・産業のコメでは食えぬパナ撤退 ・韓国向け在庫ビールは冷え切って ・相撲でも憂慮かちあげ依存症

・団塊に付いて離れず負担増 ・私より私詳しく知るスマホ

☆これは番外です。1224 お昼のラジオから流れた 視聴者の作品が ある家庭のほのぼのとした情景が浮かびましたので…………

→ 「 退職の隣の亭主布団干す 」

○ 2/01

・メーカーがこぞって競う「靴五輪」 ・麒麟来る三菱ジェットまた来ない ・耳垢と談合自然に外に出る

○ 2/01

※ 時事川柳とは別の欄に 面白い川柳がありました。

・持ち味の出せぬのっぺらぼうなボク ・一軒家じゃないがポツンと生きている ・澄んだ空風がない日は耳がたち

・歩数計地球一周パリに着く ・ワイワイと笑顔も煮込む鍋の夜 ・ポイントがぎっしり詰まる冷蔵庫

3/23

・TOKYOは健全よりも完全で ・聖火にも14日間要請し ・失言の常習犯が呪われる

・立民のページからしおりひらりひらり ・いつだって疑問符がつくWHO

・米中に今は防疫摩擦あり

8/6

・ラストオーダー 寂しく聞いている 店主 ・2度ゆうよ「もう所持なんてしないで」と ・言えないがホカノマスクのさわやかさ

・NHK こわされる前に スリム化し ・犬にまで ついにソーシャル ディスタンス

03/01/13

・麒麟去る頃ワクチンが来る予感 ・ワクチンもタックル難儀南ア型 ・戦時下に譬えてコロナ語る老い

・偽造にはカリカリ君になるアイス ・分断の結びの一番ジョージア州 ○ アマビエにソコビエが来る年始め

03/03/18

・もしもしと問えど無言のNTT ・愛犬を官房付にバイデン氏 ・海老蔵も唸るコロナの七変化

・延長戦延長戦の延長戦 ・震災後十年十色の想いあり ○ 10年を待てど廃炉の日和なし

03/10/20

・行く先はガチャの中身に聞いてくれ ・もういいよ出鼻をくじくガソリン高 ・この土産北海道かドバイだな

・対岸の黒潮でないメキシコ湾 ・万歳し帰ってくる人来ない人 ○ 宝刀を居合いで抜いた新総理

04/02/09

・皆が待つプラス0.5回転 ・バッハ像北京五輪のおもてなし ・五つの輪五つの0に見え始め

・鳥の巣に一帯一路の割引券 ・濃厚を薄め巷に放出す ○ ワクチンを打つ頃きっと初鰹

5/31

☆これは番外です。新聞に載った「サラリーマン川柳10」です。

1 我が家では 最強スクラム 妻・娘 2 パプリカを 食べない我が子が 踊ってる 3 話聞け! スマホいじるな! メモですが

4 おじさんは スマホ使えず キャッシュです 5 たばこ辞め それでも妻に 煙たがれ 6 足りないの? そもそも無いよ 2000万

7 登録が ストレスだらけの キャッシュレス 8 ジジババも 子育て参加 ワンチーム 9 ギガバイト 時給いくらか 孫に聞く

10 「早よ,帰れ!」 言ってる上司が 帰らない

茨城県立歴史館で平成29年8月8日から9月24日まで「刀剣のイロハ」という展示会が開かれている。ある学習会で案内パンフレットが配られたので,私用で水戸に行った時に見ようと考えた。たまたま8月のある日,その機会に恵まれた。主に日本刀の「姿」「肌」「刃文」「拵コシラエ」について移り変わりを実物とともに解説されていた。中には 「太刀 銘 光忠(歴史館蔵…一橋徳川家記念室)」という名刀も 目にすることが出来た。

それと共に,今 日常使われ生活の中に溶け込んでいる用語が,実は刀剣用語が語源になっていることも知った。

☆「相槌(あいづち)を打つ」→相鎚(あいづち)とも書く。 相手の話に調子を合わせること。鍛冶が鉄を鍛えるとき、師弟は向かい合い、師の打つ鎚に合わせて交互に弟子が鎚を打つ(向かい合い鎚、あいのつち)。ここから出た言葉。

☆「折り紙付き」→折り紙つきの「折り紙」とは,紙を横半分に折った文書のことで,平安時代末期より公式文書や贈答品の目録として用いられていた。やがて,公文書にも使われ,江戸時代には美術品や刀剣などの鑑定書に使われるようになり,確かな品質が保証されているものを「折り紙付き」と言うようになった。

☆「切羽詰まる」→ 切羽詰まるの「切羽」とは,日本刀の鍔ツバ(柄や鞘に接する部分)の両面に添える薄い楕円形の金物のことで,これがつまると刀が抜けなくなる。窮地に追い詰められた時に切羽が詰まると,逃げることも刀為す術が無くなる意味となった。

☆「反りが合わない」→「反り」は刀の峰の反っている部分を意味する。「反り」が「鞘(さや)」の曲がり具合に合わないと,刀を鞘に収めることができない。これが人間関係にあてはめられ,気心が合わない意味となった。

☆「単刀直入」→ 単刀直入の出典は,中国宋代の「景得伝灯録」による。本来は,たった1人で刀を一振り持ち,敵陣に突入して切り込むことを意味した。そこから,すぐに本題に入る事を単刀直入と言うようになった。

☆「もとの鞘に収まる」→「鞘」とは、刀や剣などの刀身の部分をおさめておく筒のことで、抜かれた刀が本来収まっている鞘に戻ることからいう。主に男女の人間関係において使われる。

☆「焼きを入れる」→ 本来は、刀鍛冶が刃物を固くし、切れ味をよくするために、刃を真っ赤に焼いてたたき、鍛えることをいう。転じて,刺激を与えて、緩んだ気持ちを引き締める,活を入れるという意味に使われる。

刀剣用語とは関係ないが,「サバを読む」は……サバは傷みやすく数も多かったため早口で数えられ、実際の数と合わないことから、いい加減に数を数えることを「鯖を読む」と言うようになり、現在の意味に転じたと言われている。

「平成28年 上半期 きらきらネーム ランキング」

学校の先生や友達 親戚……の人は 困るだろうか

1位…… 「碧空」 …… みらん あとむ あおぞら そらと りく そら みく あおい

2位…… 「星凜」 …… きらり あかり

3位…… 「奏夢」 …… りずむ かなむ あゆ かなう

4位…… 「輝星」 …… べが だいや

5位…… 「妃」 …… ひな きらり

6位…… 「美音」 …… りずむ めろでぃ

7位…… 「希星」 …… きてぃ きらら

8位…… 「陽空」 …… はるく ひだか

9位…… 「心人」 …… はーと あいと

10位……「夢姫」 …… ぷりん ゆらり

「水戸藩の養老政策……県民大学講座から」![]()

10月中旬 県西生涯学習センターの講座で 水戸藩の養老政策について学んだ。 ①老いても働く農民たち……農作業や家事からの引退はなかった。 ②60歳以上が15%を超える村や町は全国に広く出現した。 ③常陸国那珂郡下桧沢村(現 常陸大宮市)では最高齢男性は98歳。

諸藩や幕府の政策……会津藩 寛文3年(1663年)90歳以上の領民に老養之御扶持壱人分宛を定めた。金沢,小田原,米沢……制度化。養老扶持対象……90歳以上。 弘前藩……80歳以上。 幕府……文久2年(1862)80歳以上のものに養老方策を示達。

水戸藩 ①文化元年(1804)……90歳以上の者の調査。 90歳以上の町人へ 1年に籾2俵下賜。 ②慶応元年(1865)……孝悌の者,90歳以上の者,8人の子を養育した者,3組の夫婦が揃っている者,農業出精の者を調査。 ③ 高齢者 ・水戸下市 銀蔵 91歳で養老籾下賜。 92歳で御救金 1両下賜。金子と養老籾2俵下賜。

「養老の教えと政策」 ・香月牛山「老人必用養草」……若いうちから様々な習いごとを始め余生を楽しむべし。 ・孝行の教え……親の介護は孝道徳の重要な実践行為。しかし,介護自体は家族や親族,地域によって担われる。~大きな負担。民衆への重圧。

「わんことにゃんこのの譲渡会……」

10月12日 上記のちらしがはいってきた。坂東市中心市街地活性化センターてボランティア団体「わんにゃんサークル結生」が実施している動物愛護活動である。市では数多くの猫犬が捨てられ,住所不定の猫犬が生まれ,最後はかわいそうな運命になるという。そういう不幸を起こさせないため ボランティア団体が動いているという。このボランティア団体は 個人ボランティアや里親で結成され,坂東市を拠点に,人間と猫や犬の幸せな共生を目指し,飼い主のいない猫や犬の世話をしながら里親を探す活動をしているという。素晴らしい活動のボランティ

ア団体だと感じて 記事にした。 問い合わせ先 …… wan-nyan-yui@hotmail.com

「おしどり夫婦……」

おしどりのオスは浮気者! おしどりの習性 …… おしどりの夫婦はメスが産卵し,無事にふ化するまでの間に,オスが外敵からメスと卵を守るために寄り添っています。しかし,無事に卵がふ化すると,オスは旅立ち,翌年には違うメスと結婚するという。今朝の早朝ラジオで ある解説者が「おしどりのような夫婦にはなりたくない……」と言っていたので 自分を振り返り「あっ! そうか」と 納得した。

「県民大学…今日の国際問題と日本…に参加して」

6月30日,第6回は「難民とイスラム化する欧州」であった。

イギリスの人たちは残留派と離脱派で国民投票で争い,離脱派がわずかの差で勝利したが,今でも国内外に様々な影響を与え続けている。しかし今日の講義を聞いて,こんな状況ではもし自分がイギリス国民だとしても難しい選択だと思った。

そもそも欧州統合の理由は①ドイツ,フランスの平和とドイツの封じ込め, ②二度と戦争を起こしたくない,③ドイツ独自には石炭や原子力や経済の鍵を握らせたくない,④アメリカ,ソ連,日本などへの対抗意識,⑤物・サービス・金・人の移動の自由を目指したらしい。

イギリスのEUに対する不満は①移民難民の問題② EUの官僚主義③財政規律の欠如④分担金の負担大…などが挙げられるようだ。そのほかにも日常の生活の中に宗派や考え方の違いの人たちがたくさん押し寄せ,朝早くから大音量でコーランを流すとかなかなか異文化を受け入れられない状況のようだ。

例えばドーバー海峡のフランス側,カレイと言う町では主にイスラム圏の人達がロンドンへ渡るための移民村(ジャングルと言う)ができていて,不法流入を目指している人々が多いらしい。ドーバートンネルのフランス側からイギリス側に渡るために物や肉片などを投げつけ,トラックを止めて乗り込む人もいるようだ。またロンドンのど真ん中でムスリムのデモが常に行われ,コーランを流したり,イギリス国民もイスラム教に改宗すべきだなどとしている状況もあるようだ。

また、イギリスのムスリム人口の割合はに2008年には4%だったのが2020年には8% ,2036年には15% 2050年には50%と予想されているそうだ。これはイギリスばかりではなくドイツやフランスなど全ヨーロッパでこの傾向があるようだ。人数が多い方が選挙では強い。事実ロンドン市長は父親がパキスタン人のムスリムの市長が誕生した。ロンドンの2011年の人口は817万人,約37%が英国外生まれ,イギリス国籍の白人は約45%,イスラム教徒は全体の12.4% 100万人以上という状況だ。レバノンのカトリック枢機卿の話によると彼は「イスラムの目的は,改宗と出生率で欧州を征服することだと言い切っている。

フランス市民のイスラムの改宗も進んでいる。 2,000年頃から増加。約600万人のムスリム人口のうち10万人は改宗者と言われている。有名選手や有名歌手が改宗する,結婚する相手がムスリム,住んでいる貧民街の大多数がムスリム, 学校の友人がムスリム,宗教的空白…などの理由から改宗者が多いと言われている。

全ヨーロッパで進むムスリム人口の異常な増加はヨーロッパの人たちに不安を与えているようだ。

「こんな外来語……」

ある時,テレビで女性の知識人らしい出演者が「サスティナブルになっていく」または「サスティナブルな状態……」らしき事を言っていた。何を言っているんだかさっぱり分からず,スマートフォンで早速調べた。「サスティナブル」とは「持続可能な」という意味の言葉で,ここ数年で盛んに使われるようになった外来語。自分の感覚では,何故こんな外来語を使って分かりづらくしているのだろうと思う。1回聞いて調べれば分かるが,聞き逃したら…,調べなかったら「サスティナブルな世界?」で過ぎていってしまう。「持続可能」という優れた日本語があるのに,あえて「サスティナブル」というのは何故なのだろうか。

「梅に鶯……」

「梅に鶯」----梅にウグイスが来るという意味ではない (インターネットで調べてみた)

「梅に鶯(うぐいす)」は間違いだ、あるいは「梅に鶯」は本当は「梅に目白」だと言う人は、まず第一に「梅に鶯」の意味を誤解しています。 「梅に鶯」というのは梅にウグイスが来ると言う意味ではないのです。二つのものが調和したり似合ったりすることのたとえなのです。梅は春を待つ人々に咲きかけ、春告鳥とも言われるウグイスは春の訪れを歌い共に親しまれました。この二者を取り合わせることはこの上もなく春の訪れを盛り上げてくれます。和歌や絵画に好んで取り上げたのは梅にウグイスがよく来るからではありません。日本人の早春のイメージであり理想であり文化なのです。

「梅に鶯」は辞書にも載っている意味の定まった言葉です。取り合わせが良い二つのもの、美しく調和するもの、と言う例えの成句です。成句、つまり決まりきった言い回しなので、それが間違いと言っても始まらないのです。「猫に小判」も成句です。小判で遊んでいる猫なんぞ見たことがないので間違いと言っても始まらないのです。「梅に鶯」、この例えは、単に併せておくとよいとか並べておくと縁起がいいというより、もっと憧れに満ちた強い想いが込められています。

<梅とウグイス、早春を代表する二大スター、夢のコラボ> 今風に言えばそのような気持ちを込めて私達の祖先は梅と鶯を取り合わせることはすばらしいと思ったのです。滅多にない事だからこそ憧れたのです。

一方、「梅に目白」の光景は、メジロがいる地域で梅が咲いていれば毎日でも見ることが出来ます。美しい光景ですが憧れの的になるほど大げさなことではありません。 結局、「梅に鶯」は間違いだと言う人はそのたとえの成り立ちを思いやらず、梅にはどんな鳥が来るか、あるいはウグイスはどんな所を好むかという観点でのみ解釈していたのです。

【梅に鶯】(うめに うぐいす)とりあわせのよいことのたとえ。《広辞苑・第六版》

二つのものが調和して取り合わせがよいもの。似合っているもの。取り合わせのよいものの喩えといえば他にも、柳に燕、松に鶴、牡丹に唐獅子、紅葉に鹿、といろいろと有りますけれど、その筆頭にまず思い浮かぶ組み合わせはこの、梅に鶯ではないでしょうか。

鴬は笹藪などの茂みを好む鳥なので、人目につく梅の枝に鴬が留まるということはなかなか無いそうです。なにより、鴬の羽色は茶色がかった褐色。梅の枝にやってきてその花蜜を吸うことを好む鳥は目白。こちらの羽色は黄色がかった濃緑色、喉の辺りは黄色。目白の鳴き声は、チーチーチュルチュルチュルーーチーという具合で、鴬の鳴き声とは大分違います。梅の枝に目白が留まり、その花蜜を吸っているところに、近くの藪の中に姿を隠したままの鴬がホーホケキョと鳴いているという、「梅に目白に鴬の声」 吹き替え映画を作っているようなこんな図が、「梅に鴬」の現実の姿のようです。とはいいながら、「梅に目白に鴬の声」では語呂がよろしくありません。目白には済まないと思いつつ、「梅に鴬」のまま使わせてもらいましょう。心の中では、「本当は目白なんだね」とつぶやきながら。

「順風の時は……」

ある日の読売新聞に心を揺さぶられる記事が載った。それは……

少年は信州の山里に預けられた。終戦の前年である。疎開者にまで食糧はまわらない。「働かせてください」。見知らぬ農家に押しかけて,稲刈りを手伝わせてもらった。昼飯時になった。農家のお嫁さんだろう。少年が持参した少量の麦飯を見て,表情をこわばらせた。と,やおらその弁当箱を取り上げて豚小屋にあけた。あっけにとられている少年に女性は,新米の白い飯をぎゅう詰めにした弁当箱を返して言った。「これは,今食べちゃだめ」。赤ん坊の頭ほどもある握り飯を別に3つこしらえて,「さぁ,お昼にしよう」。少年は流れる涙と握り飯を一緒に飲み込んだと言う。当時14歳の少年は中村梅之助さんである。思い出を本紙に綴ったのは『遠山の金さん捕物帖』で人気沸騰の頃である。俳優修行の日々や結核を養生した青年期など随筆の材料に事欠かぬ中で,あの少年の日を選んでいる。順風の時は感謝し,逆風の時は身を励ます,そんな記憶が誰にも1つはある。梅之助さんにはそうだったのだろう。昨日訃報に接した。 85歳という。金さんの人情が胸にしみたのもうなづける気がする。 (読売新聞(1月21日)編集手帳から)

「天高く馬肥ゆる秋……」

「天高く馬肥ゆる秋」といいますが,秋になると空は高く,空気は澄み渡り,草も育つので馬も食欲を増して立派に肥えるのでしょう。一見,収穫の季節の素晴らしさを感じさせる言葉です。 しかし,この言葉の由来は実はそんなにほのぼのとしたものではないようです。

この言葉の出典は約2000年前の中国の「漢書」。この時代には中国の北西部(現在のモンゴル)を中心として支配していた匈奴(きょうど)と呼ばれる遊牧騎馬民族がいました。秋になると,匈奴は,肥えて力をつけた馬に乗って中国に攻め入って来るのです。もともとの意味は,昔の中国での「遊牧騎馬民族襲来に対する注意の言葉」だったのです。

「漢字を使う隣国……」

ある日の新聞記事にこんな北京発の記事があった。「中国外務省の某報道局長が『中国が米国の選挙に干渉している』とするトランプ米大統領の発言について『いわれなき避難や中傷をやめるよう忠告する』と述べた。……これは外国の国と国との関係なので個人にはコメントできないが,その時の局長のコメントに『米国の選挙への干渉を狙っているというのは牽強付会だ』と主張した……という文があった。牽強付会……とは何だ。よく言う四字熟語だ。スマホで検索してみた。→ 自分の都合の良いように強引に理屈をこじつけること。……なるほど……その意味に納得した。漢字の発祥の地らしい,的を得た四字熟語を使うものだと国語的な面から近い関係を感じたコメントだった。

「ハーモニカで脳活……」![]()

トンボハーモニカが関係しているハーモニカを楽しむ人のための情報誌「ハーモニカライフ」87号が送られてきた。その中に「ハーモニカで脳活」という記事があった。興味があったので載せてみる。………… 楽器演奏は脳に良いとか認知症予防に効果があると言われてきましたが,最近,医学的な見地からも認定されています。何をすることが脳に良いのか? まずは1日30分程度の散歩など運動を習慣化させること。社会との関わり,コミュニケーションをとること。知的好奇心を持つこと…などが重要だそうです。………… ところで楽器演奏者は非演奏者に比べ,脳年齢が若いことが明らかになっています。統計データによると楽器演奏を習慣的に行っている方は,行っていない方に比べ,認知症リスクは約3分の1になるそうです。また,プロよりアマチュアの方が,脳年齢が若くなっています。楽器演奏は楽譜を読み,演奏し,音を聞き,曲を覚え,全体をイメージするなど視覚,聴覚,運動野,ワーキングメモリーなど脳を幅広く活用します。楽器を通して,コミュニケーションが活発になることも脳にとても良いそうです。(以下略)

ある日曜日の午後,車を走らせながらラジオを聞いていた。今まで聞いたこともないが,しかし懐かしく感じられる曲であった。その曲名は「丘の上の白い校舎」,歌手は真木不二夫。リクエストした方も初めの部分しか覚えてなく,放送担当の方が探して流してくれた。1回聞いて心に響く何かを感じる曲であった。「肩を並べて落ち葉踏む 母校の庭は丘の上 丘も校舎も夕日が染める 名残の秋の懐かしさ」……この歌を再度聴きたくてインターネットで検索し「You Tube」(Broadcast Yourself )に巡り会った。自分の聞きたい曲にほぼ100%で巡り会える。「富士エレジー」(三島敏夫)だけは見つからなかった。インターネット利用の楽しみの1つになった。

「スズメバチ捕獲器」 (MASASHIのホームページ…常総市 倉持 正氏管理…から引用)

隣の保育所のサクラの木に液体の入ったペットボトルがこの頃下がっている。何のためか分からなかったが,昨夜のNHKテレビ番組「襲来スズメバチ」で分かった。今年は酷暑の夏のため,スズメバチの繁殖が盛んで,各所で被害が出ているという。子ども達をスズメバチの被害から守るためのスズメバチ捕獲器であった。番組の中で紹介された捕獲器は北海道富良野市で活躍しているものである。参考のため紹介してみる。

1リットルのできれば滑らかな透明ペットボトルの上部に,写真のように3個ほど1.6cm四方の穴を開け,下部7cmほどスズメバチの好む液体を入れると言う。液体の作り方は,酒180cc,酢60cc,砂糖75gを混ぜ合わせたもので,醗酵すると樹液のようなスズメバチの好む液体になると言う。

出来上がったペットボトルの口の部分に紐をつけて,ハチが来ても危険のない高さと場所を選んで吊しておけば良い。日が当たると醗酵菌が死滅するので日陰が良いという。好物を腹一杯取ったハチはお腹が重くなって飛び出すことができず,一生を終えるという。巣の近くでは50匹も入っていると言うことで驚く。スズメバチは益虫であるが,家の周りや,人通りの場所では非常に危険であるので試してみるのもよい方法であろう。

(横川)→実際 私も敷地内に設置して スズメバチの被害から家族を守っているし 大変効果がある。勤務していた頃は 校舎の数カ所に設置して効果を上げたし 近所人にも教えた。大変効果があるという。

『永遠の0』公開記念~笠間~ 筑波海軍航空隊記念館を見学して」

水戸の施設訪問ボランティアの帰り,特攻隊員が飛行訓練し帰らぬ旅路についた「筑波海軍航空隊」の記念館を訪れた。ここは映画「永遠の0」のロケ地にもなった所……。先の大戦で多くの若い命を失った戦争への反省は,8月の「全国戦没者追悼式」が国家として一番重視しているものと思っている。二度と不幸な戦いが起こらぬようにみんなが,特に政治に身を置くものはあらゆる努力をしなければ,戦争で散った方々は浮かばれまい。その方々に誠を尽くすことは今を生きる者の務めだが,今のようなやり方に英霊たちはどう思っているだろうか。果たして今のような誠の尽くし方に喜んでいるだろうか……。

筑波海軍航空隊プロジェクト実行委員会が「筑波海軍航空隊 青春の証」から引用した文を紹介しながら,次のように述べている。(パンフレットから)

……この地に旧日本海軍の航空隊があったことをご存知でしょうか。筑波海軍航空隊です。この航空隊は,昭和9年(1934年)に霞ヶ浦海軍航空隊友部分遣隊として開設され,昭和13年(1938年)に筑波海軍航空隊と改称されます。昭和20年(1945年)太平洋戦争終戦と共にその役割を終えますが,その間に多くの若者がここで飛行訓練をし,青春を語らい,そして旅立っていきました。

戦後,様々な形でこの旧司令部庁舎が活用され,奇跡的にほぼ当時のままの状態で保存されてきました。旧司令部庁舎以外にも号令台,地下戦闘指揮所,滑走路などがほぼ当時のまま残っています。このように周辺を含めて戦争遺跡が残っていることは全国的にも極めて珍しく,その歴史的・文化的価値は,大変高いものです。今回,この司令部庁舎跡を筑波海軍航空隊記念館として,公開することになりました。多くの皆様にこの記念館をご覧いただき,ここにかつて筑波海軍航空隊があったことを,ここを巣立った多くの若者の物語を,次の世代へ語り継がなければいけない戦争の記録を,記憶の片隅でも残していただくことを切に願います。

最後になりますが筑波海軍航空隊の教官であった木名瀬信也様が,かつて笠間市中央公民館にて「筑波海軍航空隊記念展」が開催された時の挨拶文を抜粋してご紹介します。

「平和を求める人は,戦争の真実を知る必要があると考えております。戦争の災禍は今更言及するまでもありませんが,戦争に否定的であった若者が,将来に希望をかけて,眼前の危急に率先挺身して,逝ったことを,是非記憶に止めてほしいと存じます。

筑波隊に一高・東大出身の吉田信という少尉がおりましたが,彼の遺した寄せ書きに,唯一字『望』と言う文字を見て,私は衝撃を受けました。出撃数日前のことでした。筑波空記念展の展示品の中には,様々な遺品や記念品があります。当時の戦時情勢を背景にしてご覧願えば,若者の息吹が聞こえ,心情が伝わってくると存じます。私ども生き残った者から見ても,惜しい人物を死なせた想いが致します。せめて戦死者の心根に共感し,その生き様を理解してもらうことが,私どもの願いであります」

「零戦」について…… 今まであの戦闘機がなぜ「零戦」と呼ばれたのか分からなかった。説明によると,正式採用された1940年(昭和15年)は,皇紀(日本の暦)2600年に当たり,その下2桁が「00」であるため「零式艦上戦闘機」と名付けられた……と言うことです。

新聞に……認知症の高齢者に対して百貨店が大量に商品を売って裁判になるケースが各地で起きていると言う。東急百貨店の例では裁判で認知症発症後の売買契約だったと認めて購入代金約240万円の返金を命じたという。百貨店側は特定の病気の人にだけ販売を拒否することはできないとしているが売り手の姿勢が問われていると新聞では述べている。百貨店側は顧客にあなたは認知症だから売れないとはいえないとしているが,この裁判を受けて販売休止の申し入れがあれば慎重に対応するとしている。特定の病気の人に売れないと決めれば人権問題になるというが異常な買い方や挙動がおかしい客には配慮が必要ということは当たり前である。人権問題に関わるから売れないといえないことは分かるが何百万から千万単位の買い物をごく普通のお年寄りがしている時は認知症などが問題になる高齢者社会に生きるものとしては,しかるべき機関や関係者に普通とはちょっと違った買い方をしているので気になります,ちょっと調べてくれないかくらいの問い合わせをするモラルが必要だと感じる。

「スパコン京について……」

昨年の12月に東京でスーパーコンピュータ「京」を知る集いが開かれました。民主党政権時代「仕分け作業」で危うく予算を削られそうになったこともあり,その後世界一の速度を達成。

理研や富士通の関係者の努力が偉業を成し遂げたことに敬意と拍手を送りたい。 12月の研修でスーパーコンピュータ「京」についての説明があった。

スパコン「京」で何ができるかについての説明で……

①スパコン「京」とは…… ・足し算,掛け算がすごく速いコンピュータである。1秒間に10の16乗回の計算ができる。10の16乗=1京(1兆の1万倍)。70億人が1秒間に1回計算し ても17日かかる。

②スパコンで何ができるか…… ・計算機シュミレーション …… 自然現象(大気の流れや地震)や構造物(ビルや橋梁)の動きを方程式で表し,その方程式の答えを計算機によっ て求める。 ・計算機シュミレーションにより,対象物を拡大/縮小したり,時間をスロー/早送りすることにより,目で見えないもの,実験や観測が不可能な現象を,人間の目で見ら れるようにすることができる。 ・足し算や掛け算の数が膨大になり,それらの性能の高い計算機が必要……となりスパコンの登場となる。

③スパコン「京」を作るために…… ・一つ一つのCPU(プロセッサ,パソコンとイメージすればいい)の速さを速くした。 「京」のCPUは45ナノメートル半導体プロセス45ナノメートル半導体技術はとてもすごい。それは東京ドームにおよそ0.5mmの電気配線を引くのと等価な技術といえる。 ・たくさん並べ,最も効率よくつなぐ。

一つのパソコンの能力には限りがある。力を合わせることを考えた。たくさんの計算を一人でやるよりも,皆で分担すれば直ぐに終わる。掛け算1個に1秒かかるとすると「100問を 一人で解けば100秒かかる」ものを「100問を100人で解けば1秒でできる」 つまり,ひとつのパソコンで計算するよりも,一度にたくさんのパソコンを使った方が速く計算でき る。 → 並列計算 並列計算ではパソコン同士のデータの交換が必要になる。そのため,パソコンをつなぐ技術(インターコネクト技術)が必要となる。「京」では20万本の電気ケー ブルで接続している。

「夏休み子ども電話相談から……」

夏休み子ども電話相談室は大人が聞いても大変ためになり知識欲をくすぐられる。今日は車の中で聞いていたが……鳥の耳と蚊の口について「なるほど……」と思わず感心した。

ニュージーランドの国鳥でもある「キューイ」の耳はくちばしの近くにあるとは…… キューイは夜行性で、視力が弱く、昼間は樹の洞などに隠れている。夕方以降、餌を求めて歩き回る。くちばしの尖端に鼻孔があり、またセンサーのようになっているヒゲを用いて、鋭敏な嗅覚によって餌を探す。地面にくちばしを差し込んで、地中にいるミミズや昆虫の幼虫、果実などを探し、食べている。

蚊の口はストローのようになっているが……実はあの管には先端にギザギザがあり,更に中に細い6本の管がある。それを皮膚に上下繰り返しながら差込み,血管まで到達すると頭の近くにあるポンプが血を吸い上げるのだそうだ。

「ps」雄雌とも長い口を持っていて上唇で食べ物を吸収し,下面に唾液を送り込む管を持っている。かの主食は花の蜜や草の汁などで動物の血では無い。血を吸うのは雌だけで産卵期に吸血。卵を発達させるために必要なタンパク質を得るためだそうだ。蚊が血を吸うときに送り込んでくる唾液は,刺した時に痛みを感じさせない麻酔作用や血が空気に触れて固まるのを防ぐ作用を持っている。この唾液は唾液腺物質で刺された後の腫れやかゆみの原因になるということです。

「目からウロコの地震・防災対策……」

爽やかな春風の中,県南生涯学習センターで行われた東日本大震災に関する 講演会「目からうろこの地震・防災対策」 (講演:山村武彦氏)に行って きました。あれから2年数ヶ月… 6~7割の座席に若干人々の関心の薄ら ぎを感じました。山村氏は学生時代に遭遇した新潟地震(1964)でのボランティア活動をきっかけとして防災に関する研究所を作り,150カ所以上の災害現地調査をしたり勉強して,防災意識啓発に活躍している方であった。我々日本国民の災害列島に住む覚悟と準備として次の3点を挙げていた。 ①被害者にならず,加害者にならず,傍観者にならず ②個人,地域,企業,行政がそれぞれの役割(責任)を分担すること…どうしても災害対策と言ったら行政に集中しがちな傾向があるが,それぞれがそれぞれの出来る事をした上で行政に対策を考えてもらう…これが大切である。 ③近助の精神と防災隣組 … かつての阪神大震災では消防や自衛隊等の救助よりも近くの方々の行動が命を助けたという例が多かったという話である。

また,防災心理(認知心理バイアス)と心の緊急スイッチについての話では……①凍りつき症候群…人は想定外のパニック状態に陥ると体が凍りついてしまい動かなくなったり,動きは緩慢になるということである。普段から訓練で状態をイメージしておけばそういう事はないが…ということである。東日本大震災の被災地で妙にゆっくりと歩いている方がいたので後で聞いてみると,気持ちは走っているのだが足が言うことを聞かず動かなかったということであった。 ②正常性バイアス… 地震とか津波などの災害に遭遇した時,このくらいならまだ普通だ,まだ大丈夫だと思い込むと言う傾向があるらしい ③経験の逆機能…経験がその人の行動に役に立つかというとその逆もあるということである。このくらいならあの時は大丈夫だったという思い込みが行動を阻害するということである ④同調性バイアス… みんながまだゆっくりしているから大丈夫だ…と周りに自分を合わせる傾向 ⑤エキスパートエラー…ともすると人々は専門家といわれる人々の考えに頼ってしまう傾向,専門家のミスと言うよりはまだ科学はそこまで進んでないという事だった。

目からウロコの…対策①耐震建物は絶対では無い,非構造物の耐震化が喫緊課題 (例えば天井,スプリンクラー) ②小さな揺れ,緊急地震速報で,ただちに防災訓練開始 100回訓練しても101回目もやっぱり真剣に訓練することが大切 凍りつき症候群が防げることが多い ③転倒落下物の少ない,閉じ込められない安全ゾーンに逃げる事 ④古い木造家屋にいた時は1階よりも2階にいた方が圧死を免れることがある。

「自助・近助・共助で作るずっと住みたい街作り」…自助,共助 +近助 今あちこちの多くの自治体で災害対策の一環としてこの取り組みが進められているとの話であった。

*遠水は近火を救わず …… 遠くの水はすぐ近くの消化に役に立たない

*逃げる防災から戦う防災へ …… まず逃げる事が大切だが,安全が確保されたら初期消火とか救助に当たる体制づくりが大切だ。

「エネルギーマネージメントシンポジウムに参加して」

平成25年1月30日から東京ビッグサイトで開かれたエネルギーマネジメントシステムの研修会に参加した。関心のある事だったのでとても参考になった。

【エネマネ】…エネマネとは, エネルギー マネージメントの略です。電力不足が懸念される中で定着した「省エネ」,太陽光発電などで電力を作る「創エネ」,作った電力を蓄える「蓄エネ」の3つを上手につなぐ4つ目の知恵として,今「エネマネ」が注目を集めています。例えば家の中の冷暖房機器や給湯システムと太陽光発電機器,電気自動車や蓄電池をネットワーク化して「エネマネ」し,利用状況の可視化や使用料の調整をすれば,電力不足への対応と快適な暮らしを両立できます。

【大和ハウスグループの提案】

①TEMS... Town Energy Management System

街の各所に設置された「TEMS」。それは,みんなが作ったエネルギー量や使用状況を「見える化」するシステムです。そこでは,エネルギーとポイントの交換をATMのように気軽にできます。エネルギーが余っているときにはポイントに変え,足りなくなったらエネルギーに変える。エネルギーは,みんなの身近な存在になっていきます。

②公共施設の,環境をハブ.スポット化

少子化に伴って生まれる,小学校の余剰スペースを利用し,電気や食糧を生産します。建物は緑化され,運動場に設けられたの農園では,定年後のシニアが子供達と農作物を育てる光景も見られるでしょう。小学校は高齢者と次代を担う世代が交流を深めるための地域コミュニティのハブになるのです。

③フリーアドレス制オフイスビル

職住近接を実現するため,各所で作られたフリーアドレス制のオフイス棟。所属する会社を問わず,近所のビジネスパーソンが利用できるオフイスです。電車に乗って本社に行くのは,月に1度ほど。普段の打ち合わせは,進化したweb会議で行います。通勤で派生するCO2も,満員電車のストレスも,大きく軽減。日本の朝を快適にするエコなのです。

④シェア.マンション

スタジオや楽器が揃った,ミュージックマンションなど,テーマに合わせてシェア.マンションは,登場します。車,リビング,テレビ,キッチン,冷蔵庫なども,みんなで共有。最低限のプライベート空間と持ち物で,豊かな暮らしが送れます。引っ越しなどに伴うガソリンや電気などのエネルギーを省くことができ,エコなだけでなく,住所に縛られない自由な生活が満喫出来ます。

⑤エネルギー自給住宅

太陽光発電で作った電気エネルギーを家庭で使ったり,蓄電池に貯めたり,余れば電力会社に売ることもできます。住宅での全てのエネルギー量は,HEMS(Home Energy Management System)によって見える化し,管理。日々の暮らしに必要なエネルギーは,我が家の発電で賄うことができます。

⑥健康サポート住宅

まるでお医者さんのように健康状態を把握し,様々なアドバイスをする家が登場。鏡の前に立つだけで,血圧.脈拍.体温.体重などを測定し,疾患の前兆がないか調べてくれます。異常があった場合には,そのまま病院と自宅をつなぎ,すぐさま診察へ。生活習慣量を減らしたのは,家でした。

⑦ガーデンロボット/農業用パワードスーツ

高齢化と人手不足に苦しむ農家を救うため,先端テクノロジーの農業利用が加速します。水やりや芝刈り,種まきにはガーデンロボットが活躍。パワードスーツを装着すれば,重たい収穫物も楽々運べます。日本の食料自給率を高めるのは,日本のロボットかもしれません。

⑧スマートハウス

スマートハウスは,まるでコンシェルジュのように,エネルギー,健康管理,食事,交通情報など家庭生活に関するすべてを教えてくれます。家庭内で使用するエネルギー状況を知らせるのはもちろん,家族の健康状態を把握して,必要な食材やメニューを提案したり,エコとすみやすさを両立した空調コントロールを担ったり,地震や災害情報,避難経路を知らせてくれる機能もあります。これからの住宅は知性を持つ… 。

⑨自給自足型スーパーマーケット

スーパーは消費だけでなく,食物や電気の生産拠点にもなります。土と農薬を使わず,水と光だけで野菜を作る技術を活用し,都市部のスーパーでも収穫が可能に。必要な電気は太陽光発電や風力発電,お客様の歩く振動を利用した床下発電で賄います。自宅で発電したエネルギーをポイントに変えておけば,ディスカウントも。買い物がもっと楽しくなるスーパーです。

【セキスイハイムグループの提案】

「私たちのエネルギー資源」…… 2012年(平成20年)現在,世界の総人口は約68億人,エネルギー消費量を112億 toe(原油換算トン),発電電力量 20.2兆kWhである。暮らしを支えるエネルギーの中身を見てみると…

(水力)…もっとも活用が進むクリーンエネルギーの代表…他の再生可能エネルギーに比べコストメリットが高く,実用化が成功している水力発電。発展途上国には 大量の未開発水力地点が眠っているとも言われています。

(原子力)…とにかく高効率!でも,そのリスクも無限大 ∞ 。…少ない燃料で膨大なエネルギーが得られ,かつCO2排出は0。しかしチェルノブイリ,大震災 での事故を受け,今後のあり方が問われるエネルギーになりました。

(ガス)…主成分のメタンは環境に優しく可能性も大。水素を多く含むメタンは,燃焼してもCO2排出は少なめ。従来の天然ガスとは違う地層から採取されるシエ ールガスや新たな海底資源メタンハイドレードにも注目!

(石油)…需要が高く,身近な燃料。国際問題の火種にも… 深刻な枯渇問題を抱えながらも,回収率の向上や新たな油田の発見により,石油生産量はこの40 年間で2.5倍に。一方で埋蔵資源の獲得をめぐる問題もつきません。

(石炭)…火力発電の主要燃料!問題は高いCO2排出量 … 太古の植物の死骸が長い時間をかけて炭化した石炭。中国とアメリカの二国だけで,世界生産量の半 分以上を占めています。ちなみに石炭輸入量は,日本が世界一位。

(その他)…太陽光や地熱の活用はまだまだ少ない割合… 太陽熱,地熱,バイオマス,風力など,再生可能エネルギーの新たな開発は世界中で進行中。いまはまだ 少ない割合ですが,普及に大きな期待が寄せられています。

先日 八千代町「えがお」でのハーモニカボランティアで 東京だよおっ母さん の 替え歌(作詞は 結城の中山東水さん)を知りました。昨今 振り込み詐欺の被害が多いので 教えて頂いた替え歌を 紹介して 啓発に協力したいと思います。

「振り込み詐欺です おっ母さん」 (東京だよおっ母さんの替え歌)昭和32年 作詞 野村俊夫 作曲 船村徹 唄 島倉千代子 替え歌 作詞 中山東水

1 久しぶりに電話して もしもし俺だよ息子だよ 会社のお金を 使ってしまったおっ母さん

どうぞ どうぞ 振り込んで 助けて下さい おっ母さん

2 今度故郷へ帰る時 必ずお金を返すから それまで貸してよ 会社を首になりそうだ

早く 早く 振り込んで お願いしますよ おっ母さん

3 親の弱みに付けこんで だましてお金を取るような 詐欺師が多い 現代ですからおっ母さん

しっかり しっかり 気を付けて 確認しましょう 慌てずに

「ぼけない音頭の唄」 (お座敷小唄 替え歌)

1 唄や踊りを習う人 いつも気持ちの若い人 人に感謝のできる人 年をとってもぼけません

2 いつも頭を使う人 物を書く人ぼけません すぐに仲良くなれる人 仲間がいる人ぼけません.

3 人のお世話の好きな人 趣味を持つ人 ぼけません いつも笑って暮らす人 幾つになってもぼけません

4 人の苦しみわかる人 情けある人ぼけません 旅やオシャレの好きな人 年をとってもぼけません

5 違う世代の若者と すぐに仲良くできる人 年をとってもぼけません 幾つになってもぼけません

6 ぼけたくない人 唄いましょう ぼけない薬のこの唄を 唄って踊ってぼけないで 楽しい人生送りましょう

「 里山のエコな暮らし……」

森林資源の豊富な中国地方には,かつて燃料の主力だった木の価値に改めて目を向ける動きが広がっているそうです。例えば,広島県庄原市では,電気やガスに頼らず,雑木を利用した「エコストーブ」で三度の食事を作る人。岡山県真庭市では木くずや間伐材を加工したペレットによるバイオマス発電で地域再生を図る試みが……。「エネルギー地産地消」の現場には,便利さばかり求める発想から脱却し,本当の意味で豊かな生活を実践する人達がいるという。私もエコストーブに挑戦しようかな。

「 東北の今……被災地からの声」

先日(5/20)県南生涯学習センターで開かれた東日本大震災講演会シンポジウムに参加し,多くの事を学んだり被災地の現実を知ることが出きた。 第一部は飯舘村村長 菅野典雄氏の講演「お金の世界から命の世界へ」 第2部はシンポジウム…毎週末東北にボランティアに行っている人達や故郷に生きる人達の想い…で 未だ復興半ばの被災地の様子と一歩一歩進み行く人々の生き様を一部なりとも知ることが出来た。

菅野村長は「村営書店」「コンサート券の半額補助」「村の通信簿」等ユニークなアイデア行政で国内で注目されている方,震災復興原動力は「村思う心」の信念で地産地消や心の豊かさを目指す「までいライフ」の推進を掲げて頑張っている方と聞きました。「効率一辺倒,スピード優先,金銭第一」の時代を考え直す時だと訴えていました。「ないものねだり」から「あるものいかし」への転換は共感できるものでした。

シンポジウムでは震災復興ボランティアのため,バスを運行している社長さんや参加しているボランティア参加者の方,被災地代表の気仙沼市葦の芽幼稚園の二方が「毎週末東北にボランティアに行っている人達の想い,故郷に生きる人達の本当の心を聞いて……」と話をしてくれました。震災当日の様子,津波が押し寄せた時の対応,少しでも役に立とうと行動する心,復興へ取り組む現地の方の気持ち……勉強になりました。ニュースでは分からない…まだまだ現状はこれからという復興の進捗。マスコミは正確な現在の様子を日々日本中に知らせる必要があると感じました。

「感動したこと……」

ある中学校の卒業式で代表の生徒が悲しさとつらい気持ちを秘めながら行った挨拶です。「……辛くて悔しくてたまりません。天が与えた試練というには惨すぎるものでした。しかし,苦境にあっても天を恨まず,運命に耐え,助け合って生きていくことがこれからの私たちの使命です。」

「資料,展示物から考えさせられたこと……」

①東海第2の「幸運」首都圏救った70センチ 茨城県東海村の東海第2原発は辛うじて冷温停止できたのは何故か? もし防潮壁を引き上げてな かったら深刻な状態になり首都圏は大混乱しただろう……。それまで壁は4.9mの高さ。スマトラ沖大地震の後茨城県は独自に想定津波を5.7 mに引き上げ原電はこれを受けて1.2m高くした。3/11……到達した津波は5.4m。70㎝高かった。過去の教訓を生かし即実行することの 大切さがこの話を聞いてよく分かった。

②「奇跡と悲劇を分けたものは何か!」…… リーダーの存在と危機意識を持てたこと

◎釜石東中学校 「釜石の奇跡」と言われている。 在校生徒約210人をはじめ鵜住居小学校児童約360人,保育園児,高齢者,地域住民など合計約700人全員無事。一次避難場所にとどまらず,二次避難場所へ移動したため全員無事。毎週一時間以上の防災教育。→教諭,生徒の自主的判断をうむ。

→東中の生徒は地震の揺れが収まるとすぐ指示を待たず教室から飛び出した。1階にいた生徒は地震が起きると窓を開けてから机の下に潜り込んだ。校庭に集合し始めると,ある教師が生徒に向かって「逃げろ」と叫ぶと,運動部員を先頭に全生徒は予め決めておいた避難場所まで800mを走り始めた。それを見た鵜住居小では6年生を先頭に中学生の後を追って走り始めた。避難場所で点呼をとって無事を確認。ところが裏山の崖が崩れているのを見た生徒が「危険だからもっと高いところに逃げよう」と教師に進言。教師は二次避難場所を確認し,中学生達は更に400mを保育園児や小学生を助けながら避難し始めた。避難の列の最後尾の児童が二次避難場所に着く前に津波に追いつかれたが児童達はとっさの判断で崖を登り,間一髪でみんなと合流できた。日頃の教育と訓練が奇跡を起こした。

◎大川小学校 大惨事……。 在校児童生徒78人中74人,在校教職員11人中10人,スクールバス運転手1人……90人中85人の犠牲者(死者,行方不明者) 避難訓練・マニュアル無し。津波避難所の指定→空白の40分,リーダー不在

→最大の疑問点……「なぜ裏山に逃げなかったか」 ……リーダー不在(校長が居なかったことではなく,決断し,指示を出し,行動できる人材が居なかったこと) ,危機意識の欠如,行政への信頼(津波はここまでこない) この3点が大惨事を生んだ。

→ 会場からは「なんとか役に立ちたいという気はあるのですが,なかなか行けなくて……」と言う声もでた。それに対しパネラーからは「そういう気持ちがあることが大切。今自分にできることで応援すればいい……」というコメントもあった。私もハーモニカの音楽で癒しの時間を……と思ったりしたが,宿泊とかボランティアコンタクトとかあまりに遠すぎる……という事で今後考えるにしても,今は自分にできることで心を寄せている。大船渡市に「三陸取れたて市場」というサイトがある。そこでは三陸の海でとれた新鮮な魚介類をインターネットを通して販売することで被災者の方々に仕事と働く希望をもって頂く事をねらいとしている。東北は広すぎるので全体をカバーできないが,一部の方に仕事を通して復興への道を歩んで欲しいと願っている。すでに月に一度「おまかせ取れたて3000円コース」や「新鮮さしみワカメ」などを注文し食卓を賑やかにしている。送料は寄付と思って……。東北のみなさん がんばって…… 日本頑張れ

県民大学で学んだ一般知識(雑学)![]()

今年の4月から毎日サンデーになったのでハーモニカボランティアと同時に茨城県県西(県南)生涯学習センター公開講座の中から興味のある講座を選び,一般教養を身につけることにした。その中で興味のあった話題,今更ながら初めて知ったこと……などをアップして受講のモチベーションを高めたい。

【 茨城の歴史点描 】(県西・後期)

○歴史は変わらない…と言われているが,事実の新発見,証拠の発見,解釈の違いから,内容が毎年変わっているという。講師の先生は歴史教科書の編集を手がけているという仕事柄,常にそのことを思い知らされているとのことであった。

・聖徳太子という名前の人はいなかった。→実際は「厩戸皇子」という名前で後の世に美称「聖徳太子」(聖なる徳を持った皇太子)を付けたという。だからタイムマシンが あって当時の世に行って「聖徳太子」に拝謁したいと言っても「そんな人はいません」と言われてしまうだろう。

・我々が学校で習った源頼朝の肖像画(教科書でおなじみ)→実際は足利直義(尊氏の弟)の肖像画であると言う。今の教科書では「源頼朝と伝えられた姿」と記されてい る。( インターネットで検索すると,新説には賛否両論があり、現在も結論は出ていないので、今は「伝源頼朝像」とされています…とある。)

・鎌倉から江戸末期までの約700年間を「封建社会」と言っていたが,封建社会ではなく「近世」が正しい。

封建の意味……中国・周の時 王が領土の一定の地域を家臣に封土(ここをあなたの土地として与える…との意味)を与えその境界に杭を建てた。封土に杭を建てたところ から「封建」という言葉ができた…という。

・本当の意味の「鎖国」はなかった。長崎を通してオランダや中国,朝鮮と貿易や人がやってきていたのだから……。

・志賀島で見つかった「金印」偽物説 …… 江戸時代の学者が作ったものでは?という説

発見場所がいかにも不自然,歴史的に重要な場所ではない 大石の下から出てきた割には金印は,きわめて保存状態がよい つまみ部分の作りが稚拙であり国の威信をかけた風ではない、等である。

また,鑑定者亀井南冥にまつわる疑惑としては,農夫甚平から南冥にいわば直線的に金印が届けられている。その亀井南冥には篆刻家の友人が多い、発見から鑑定,さらに書面による全国発信等の日時に食い違いが認められる,さらに、あまりに早い対応ぶりからすると事前に周到な用意がなされていたのではないか、 仮に本物としても発見されたのはもっと以前ではないか、亀井南冥の黒田藩内における学者としての主導権争いに贋作を持ち出したのではないか、等の状況疑惑がたくさんあるというものである(インターネットで検索)

・5世紀後半 大和朝廷の力が茨城周辺にも及ぶようになった。古墳が一つの証拠。それまですんでいた原住民を北方に追いやり支配を広めていった。原住民とはアイヌ民族 ではないか。水戸市内にはアイヌ語から来たと思われる木葉下町と書き「アボッケ町」と読むところがある。

・「風土記」……713年(和銅6年)5月2日に詔が出た。「地名,表記は良い字に(土地の形が鯨…久慈),動植物,鉱物,地質,山川,旧聞異事(古老の伝説)等をま とめよ」という内容。世の中の混乱がおさまり安定してくると多くの歴史書が作られてきた…奈良時代,江戸時代。 奈良地代 都から地方に派遣された行政官が何も知らない中で地方の土地,産物等を知る必要性から作られ たと言われている。 現在残っているのは5風土記。出雲(完全),播磨・肥前・豊後・常陸。 鎌倉~戦国の頃 常陸風土記は紛失した。徳川光圀が大日本史を作る時 調査をしたり各大名に資料を見せて 貰った。前田家の文庫で常陸風土記(版本)が見つかったという。

【 美味しいご飯とバイオ燃料 】(県南・後期) 講師 茨城大学農学部 新田洋司先生

○ご飯1膳とは……約150g … 約5,000つぶ … 稲穂3株程度

○米の栄養について…… 「でんぷんは体内ですぐにグルコースになり消化吸収率が高い。ただちに脳のエネルギーになる。」「タンパク質が多い。摂取タンパク質の約2割を米から摂取している。」「粒食なので,インシュリンの分泌刺激性が弱く太りにくい」「脂肪は,血中コレステロールを低下させる」

○米の食味……朝日新聞(11月10日)によると米の勢力図が変わりつつあるという。業界団体の食味検定で北海道産や九州産が上位に食い込む一方,米どころ新潟や東北勢は苦戦しているという。実際講座の中で名前を伏せたまま受講生がお米を食べ比べてみた。北海道産の「ゆめぴりか」がとても美味しかったと感想を述べた人が多かった。

○地域で可能なバイオ燃料生産……スィートソルガム → さとうきびと同等以上のエタノール生産力がある。生育期間が短く,生育地域は広い点でむしろさとうきびより有利である。

【 次世代エネルギーで日本再生 】

県南生涯学習センター県民大学講座「次世代エネルギーで日本再生」を 6月から受講している。 7月5日は現地学習の一環として産業技術総合研究所を見学した。筑波大学の石田先生の計らいで,最先端エネルギー技術開発の現場を見学することができた。限られた時間なのですべてを見ることができなかったが自分の属する班は,「熱電発電技術~温度差から電気を作る~」と「燃料電池」について見学した。水を電気分解し,生じた水素を反応させて燃料電池から元気を取り出し小さいファンを回していた。そこでは固体酸化物形燃料電池(SOFC)の研究で,排熱を利用して燃料を増やす( ? )という内容であった。最新型の火力発電装置や家庭用のガス湯沸器でも,今まで捨てていた排熱の1部を再利用するという試みは多く見られる。ぜひ研究を深めて成功させてほしいと思った。

また太陽電池,燃料電池そして第3のエネルギー変換技術である熱電発電技術。温度差があるところならばどこでも適用でき電気が発生させるこの装置は温度差電池とも言われているそうです。この技術は現在温泉の熱を利用して無休で発電するシステムや自動車の排気熱から発電して燃費を向上させる試み等を実践しているそうです。

また、研究所内にあるサイエンス・スクエアつくばでは,最先端の研究成果とそれらを体験できるコーナーがわかりやすく展示されていた。見学するときに案内するイヤホンは上部にある赤外線利用データ転送技術で説明をしていた。興味深かったのは,mental commitロボ「パロ」,あのタテゴトアザラシの赤ちゃんを模したロボットで癒し系ロボットとして有名である。自分が体験したのは「コンピューターが英語発音のアドバイスをする装置」であった。練習したい単語を選び,マイクに向かって発音すると,英語の発音をコンピューターが分析し,発音を良くするためのアドバイスをしてくれるシステムである。 this やfriendの発音で褒められた。

【 幡随院長兵衛~~かぶき者 】

現在,大学では「大江戸びっくり大変事件帖」と言う講座を開いている。先日幡随院長兵衛について学んだ。彼は江戸前期の町人。町奴の頭領で日本の侠客の元祖と言われる人。歌舞伎や講談の題材となったいわゆるかぶき者の代表格である。

かぶき者とは江戸時代初期都市部で流行した「異風を好み,派手な身なりをして,常識を逸脱した行動に走る者たちの事」である。例えば身なりで言えば,刀の鞘を高価な白檀で作ったり,衣服の内側に熊や牛の皮を張ったり,鉛の板を衣服の裾に入れて振り回し力を誇示したり,衣服の裏側に真っ赤な布を張ったり… 。こうした身なりや行動は世間の常識や権力,秩序への反発,反骨の表現としての意味合いがあった。

かぶき者になるのは若党,小者…といった武家奉公人が多かった。彼らは合戦の際に足軽や人足として働き,ときには略奪をしたり自由で暴力的な生活をしていたが,戦乱の世が終わると居場所を狭めらていった。そのような時代の移り変わりがもたらす閉塞感が彼らを反社会的で刹那的な生き方に駆り立てたという側面があったという。かぶき者たちは一方では無法者として嫌われてはいたが,一方ではその男伊達な生き方が共感を得てもいた。

これらを学んで,なるほどいつの世でも世間に背を向ける格好や行動をする者はいるのだなぁと感じた。現在でも通常では受け入れがたい服装をし,髪をカラフルに染め,派手な化粧をし,ラメ入りの布を衣服の内側に張ったりして往来を闊歩する人たちが居る事は事実。江戸時代の人達も自分なりに自己主張をし,世間の人たちはそれを眺めていたのだなあと思う。 「傾く=かぶく=変わった,異端の」

【 言い伝えによる雲と天気の関係 】

巻雲(すじ雲) 房状や貝柱に見える巻雲は天気が崩れる

鳥羽雲(房状の巻雲),見えてかならず秋の雨

毛状(雲の先端がまっすぐ)は天気が持つ

巻層雲(うす雲) ベール状の巻層雲は雨が近く,毛状のものは雨降らず

破れがさ(暈)は晴のかさ。(毛状の巻層雲に発生する)

巻積雲(うろこ雲他)うろこ雲,さば雲は雨。イワシ雲出れば天気が悪くなる。

巻積雲が巻層雲にかわるとやがて雨。

高層雲(おぼろ雲) 次第に厚みをませばまもなく雨。

次第に薄くなり日を透かすようになれば好転の兆し。

高積雲(ひつじ雲) 晴れの日に出たら翌日は雨。しかも塔状ならば数時間のうちに雨。

層積雲(くもり雲他)雲塊と雲塊の間から青空が見える時は天気が変穏やか。

雲塊と雲塊から高層雲が見えるときは,まもなく雨になる。

層 雲(霧雲) 陽が上がると共に消えて行くときは日中穏やか。

層雲が立ち上がりその上空に層積雲等がある場合は雨が近い。

【 家庭電気の省エネ 】

冷蔵庫は内部の熱を吸収した排熱を冷蔵庫の側面からヒートパイプを通して外に逃がしています。そのため冷蔵庫の側面の放熱は壁などとの距離が多ければ放熱の効率が上がり,使用電力も少なくなり,強いては電気代の節約にもつながる。

冬の節電・温水洗浄便座は気温の低い時ほど消費電力に差が出る。温水洗浄便座の消費電力を12時間での比較をしてみると,気温12℃,便座ふた開いた状態で710wh,便座が閉じた状態で300wh これを見るとどちらが経済的かよくわかる。

窓の断熱で暖房費の節約ができる…ホームセンターなどで販売している断熱シートを利用すると良い。

【 再生可能エネルギー 】

太陽光発電……メガソーラーの話を聞くが日本は現在大半は住宅用である。メンテナンスはほとんどいらない。

風力発電……気象条件により左右される。メンテナンスが必要。風のエネルギーは風速の3乗に比例するので出力変動が激しい。

太陽熱発電,地熱発電,水力発電,バイオマス発電 ……

→ 日本全国にメガソーラー施設をたくさん作り,ほとんどの家庭の屋根にソーラーパネルを乗せれば,電気の問題は解決する……と単純に考えていたが,そう簡単ではないようだ。太陽光発電の出力が設置箇所の消費電力を上回り,電力系統に電気が逆潮流した場合,配電系統の電圧が上昇する問題がある。連携点の電圧は法律で適正値(101+-6V)が決められており出力が抑制されることがある。

【 放射線の科学 】

①放射線,放射能,放射性物質の違い

放射線……不安定な原子核が安定な元素になろうとして放出する粒子や電磁波

放射能……放射線を出す能力 これを持つものが放射性物質

放射性物質……放射線を放出することにより安定になろうとする不安定な原子核を含むもの

→ 放射能漏れ× 放射性物質漏れ○ 放射能汚染× 放射性物質汚染

蛍で言えば 出す光が放射線 光を出す能力が放射能 蛍は放射性物質

②放射能の単位

Bq ベクレル 1秒で何個の核が変化するか (雨で言うと どのくらい降っているか)

Gy グレイ 物質が吸収する放射線のエネルギー量(雨→ どのくらい濡れたか)

Sv シーベルト 個別(等価)または全身(実効)の被爆した線量 人体への影響(雨→ 濡れたために起こる冷たい 寒いなどのダメージの量)

③これからの暮らしと放射線

地表の放射性物質は長期に残存する。空間線量及び食品中の線量のモニタリングの値に留意し,過度に怖がらずに通常の生活を……

・2011年3月17日以降,放射性物質の空中の大量放出は無い。内部被曝量も小さい値であった。

・現在ある放射性物質は土壌表層の粘土に強く吸着しており,土壌中での地下浸透は起きない。地下水(井戸水)に放射性物質の汚染はなく,水道水にも含まれていない。また,空気中にはほとんどなく雨にも含まれていない。

・冷戦時代の核実験によるフォールアウトの137Csは50年を経た今でも測定されるが,土壌中での20cmの深さまでは達していない。放射性Cs(セシウム)(137Cs+137Cs)は10年で約半分,30年で4分の1になる。ただし,放射線量は3から4年で半減される。

・身の回りの高線量スポットの路線を通して外部被曝をより少なく抑える努力が安心につながる。

④放射性物質の現状と生活での注意事項

余分な放射線を避け,より安心感を得るには,

・土を触ったらよく洗い流す

・幼児が土を食べたり,なめないよう注意する。

・土埃が多くたつようなところでは吸入を抑える手段をとる

・高濃度の放射性物質を含む土が見つかった場合は,慌てずに隔離する。(学校等では特に配慮する)

・自治体などは地産野菜や給食についてはできるだけ測定公表し,基準を超えた食品が食卓に乗らないようにする。

・自治体や産地などが公表する測定値が基準値を超えていないことを確認する。

・不安ストレス(精神的な障害)とパニック(不必要な恐怖)につながらないよう,冷静な判断をし,必要であれば生活環境除染を行う。

【 徳川吉宗治世に象がやってきた 】

・享保13年(1728)6月に長崎に着いた象は京都で天皇に拝謁した後,14年5月に吉宗に拝謁。寛保元年(1741)民間に払い下げられた。寛保2年象は21歳で死んだ。

→ その間 びっくりすることが……

◎象の糞の処理 → 象は1回10kg 1日10回 つまり1日 100kgの糞をする。その処理だが,下肥として売った。これは何とか納得できた。しかし,糞を乾かして粉にして疱瘡や腫れ物の薬「象の泪」として売ったと聞いてびっくりした。それを服用した人も大勢いて大変儲かったという。ついでに,珍しい動物として駱駝(ラクダ)も来た。駱駝は11年間日本中を回ったそうだ。茨城県水海道(現常総市)にも来たらしい。らくだの尿……この尿をやはり薬にして売ったという。鼻血止め,蚤ノミ 虱シラミ退治,肝臓治療薬,目の病に朝塗ったと聞いては……。また雷さんは駱駝を嫌うので駱駝を書いたお札は雷よけに買い求められたという。江戸時代の人も大変な思いをしたものだ。

【 鼠小僧って…… 】

・鼠小僧とは講談で言われているような義賊ではなかったらしい。「御仕置例類集」によると「酒食遊興または博突を渡世同様にいたし……残らず使い捨て候始末,不届き至極……」とある。主に大名屋敷内の警備が緩やかな長局(奥女中が住んでいた)などで盗みをやったという。捕まるまでに137回,約3,000両,今の金にして約3億円の盗みを働いたという。

【 安政大地震…… 】

・今首都直下型地震のことが話題になっているが,安政2年10月2日午後10時頃隅田川河口部の直下を震源とする地震が起こったそうだ。被害も甚大だったらしい。ここで感心するのは当時の幕府の素早い対応である。当日の夜中に対策会議を開き,次の日は市中にお触れ(対策)を出すという対応をした。

①おにぎりの炊き出しや米の配布……天明の大飢饉の反省で江戸の町人は七分積金町会所を作り米を備蓄していたそうだ

②お救い小屋(仮設住宅)日頃から準備をしておき 千坪の小屋は 半日で作ったという

③けが人の手当 ④諸問屋の総代を呼び出し生活用品を準備 ⑤職人の総代を呼び職人を確保 ⑥売り惜しみ,買い占めの警戒 ⑦物価,手間賃の引き上げを押さえる

⑧与力,同心が町を巡回 ⑨町名主の中から非常係の名主を命じる

今と同様 いや 今より素早く対応していたような…… 参考にすべき所大なり。

【 大化の改新…… 】![]()

・大化の改新については小学校の頃から習っていて頭に入っている。しかし今の教科書では「乙巳イッシの変」というらしい。大化の改新を使う時は「いわゆる大化の改新」というそうだ。歴史を教える大学の先生の話だから間違いないだろう。さて大化2年から5年の半ばまでは改新がうまく進展したらしい。ところが白雉4年(白い雉が献上され吉兆であるとして大化から白雉に年号が替わったという)から天智天皇2年の10年間は改新政治が停滞したらしい。ここには天皇の即位と皇族関係の人間関係や回りを取り巻くいわゆる貴族同士の争いが関わってくるという。孝徳天皇(舒明天皇の皇后が後に即位して皇極天皇となり,後にその弟が即位してなった)は間人ハシヒト皇后(中大兄皇子の妹)を迎えた。ところが間人皇后は兄の中大兄皇子と実の兄妹なのによい関係になってしまった。タブーを行った中大兄皇子は間人皇后が存命中は即位できず称制を行い「天皇と称する」を行った。大化の後は天皇の名前をとり,称制により天智天皇元年から6年まで過ぎ,天智天皇7年に間人皇后が亡くなったので天智天皇7年(668年)に正式に即位したという。この話を聞いて貴人も凡人も昔も今も人間関係はどろどろしていたのだなぁと思った。

なぞかけ問答 (NHKラジオ番組「なぞかけ問答」から)

・「かぼちゃ」とかけて「ねずみ」と解く……その心は「シンデレラには欠かせません」

・「ガッツポーズ」とかけて「おにぎり」と解く……その心は「こぶしを(昆布・塩)握ります」

・「タクシー」とかけて「カップラーメン」と解く……その心は「薬缶割り箸(夜間割り増し)」

・「すすき」とかけて「イケメンの自画像」と解く……その心は「枯れて(彼って)絵になる」

・「かがみ」とかけて「はっぱ」と解く …… その心は「化ける時に使います」

・「かがみ」とかけて「新聞」と解く …… その心は「三面はみにくいところを写します」

・「スマートフォン」とかけて「泥酔の翌日」と解く …… その心は「機能(昨日)は全部覚えてない」

・「おんせん」とかけて「ハローワーク」と解く …… その心は「人(秘湯)を探しに行く」

・「おんせん」とかけて「ボクシングの初心者の練習」と解く …… その心は「打たせることもあります」

・「おんせん」とかけて「ノーベル賞受賞」と解く …… その心は「日本国中沸いています」

・「ラジオ体操」とかけて「政治家」と解く …… その心は「頭を下げたり,ふんぞり返ることもあります」

・「夕焼け」とかけて「打撲傷」と解く …… その心は「明日は晴れる(腫れる)でしょう」

・「自転車」とかけて「家系図」と解く …… その心は「こがないと(子が無いと)止まるでしょう」

・「夕焼け」とかけて「ニキビ」と解く …… その心は「青春にはつきものです」

・「自転車」とかけて「ロックンロール」と解く …… その心は「乗ってるかい」

・「自転車」とかけて「愛嬌の無い人がこっちに向かってくる」 …… その心は「無愛想来る(ブアイソウクル→バイサイクル)」

・「コピー用紙」とかけて「まあまあよくできた」と解く …… その心は「だいたい ええよ(A4)」

・「 コピー用紙」とかけて「ロックンロール」と解く …… その心は「AとBと(8ビート)」

・「 電子レンジ」とかけて「クイズ番組」と解く …… その心は「解凍(回答)する時ボタンを押します」

・「 電子レンジ」とかけて「DJ」と解く …… その心は「ラップをかけたり,皿を回したりして熱くしてくれます」

・「 するめ」とかけて「木彫りの熊」と解く …… その心は「酒に合います(鮭似合います)」

・「 するめ」とかけて「江戸っ子」と解く …… その心は「(あたりめよ)あったりめえよ」

・「 するめ」とかけて「冬のおばあちゃんと猫」と解く …… その心は「火(陽)に当たって丸くなっています」

・「 するめ」とかけて「売買交渉」と解く …… その心は「飲み込むタイミングが難しい」

・「 するめ」とかけて「アントニオ猪木の物まね」と解く …… その心は「あごが疲れる」

・「 遊園地」とかけて「天下り」と解く …… その心は「様々な遊具(優遇),アトラクション(後楽勝)」

・「 漫画」とかけて「チャーハン」と解く …… その心は「パラパラに仕上げるのは難しい」

・「 おしぼり」とかけて「育毛剤」と解く …… その心は「最近紙(髪)が増えた」

・「 おしぼり」とかけて「流行語」と解く …… その心は「使い方で年齢がばれることがあります」

・「 おしぼり」とかけて「来賓」と解く …… その心は「手熱く(手厚く)迎えます」

・「 おしぼり」とかけて「待ち受け画面」と解く …… その心は「メニューの前に現れます」

・「 漫画」とかけて「野球選手」と解く …… その心は「鉄腕に始まり,鉄人,怪物も人気がありました」

・「 蟹」とかけて「将棋」と解く …… その心は「爪もはさみもあるでしょう」

・「 七五三」とかけて「はまぐり」と解く …… その心は「お澄まし(おすまし)になります」

・「七五三 」とかけて「六畳間に十人」と解く …… その心は「千歳飴(ちとせめえ)」

・「 女子会」とかけて「花壇の植え替え」と解く …… その心は「シャベル(しゃべる=話す)で根掘り葉掘り」

・「 女子会」とかけて「下り坂でブレーキ」と解く …… その心は「話したら(放したら)止まらない」

・「 梅」とかけて「車寅次郎」と解く …… その心は「後から桜(さくら)が追いかける」

・「 あんこう」とかけて「年賀状」と解く …… その心は「冬の味覚(冬のみ書く)」

・「単身赴任 」とかけて「将棋で大手」と解く …… その心は「左遷(させん)かもしれない」

・「 まな板」とかけて「無断使用」と解く …… その心は「勝手に使います」

・「 新車」とかけて「あまり梱包はうまくない引っ越し屋」と解く …… その心は「そこまで車なかった(くるまなかった)」

・「漬物 」とかけて「シミ,しわ」と解く …… その心は「カレー(加齢)とともに出てきます)」

・「 漬物」とかけて「女房」と解く …… その心は「新しいのもいいですが古いのも味わいがある」

・「 単身赴任」とかけて「車の駐車」と解く …… その心は「場所によって前向きになることもあれば後ろ向きになることもある」

・「 バレンタインデー」とかけて「フェンシング」と解く ……

その心は「付き合い(突き合い)が始まったり,ひと月(ひと突き)の後に勝負が出たりします」

・「単身赴任 」とかけて「靴擦れ」と解く …… その心は「かかと痛い(母ぁ=妻 と居たい)」

・「アベノミクス 」とかけて「結婚式のスタッフ」と解く …… その心は「景気(ケーキ)を動かすでしょう」

・「 キャッシュカード」とかけて「証言」と解く …… その心は「引き出せないと操作(捜査)をやり直します」

・「単身赴任 」とかけて「刺身の盛り合わせ」と解く …… その心は「妻(つま)が残ります」

・「キャッシュカード 」とかけて「あわや船が事故」と解く …… その心は「暗礁は避けた(暗証は4桁)」

・「 」とかけて「」と解く …… その心は「」

ぼやき川柳

(NHKラジオ番組「ぼやき川柳」から)![]()

・「天女かと 思った妻は 今天狗」 ・「これだけで 隠したことに なる水着」

・「狭いだけ 楽しいこともない 我が家」 ・「フレッシュマン 風に流され イエスマン」

・「ぴちぴちは 昔お肌で 今は服」 ・「フレッシュを 古女房が どんと置く」

・「豪雨すら はじかれそうな つけまつげ」 ・「お隣が 我が家が入る 納屋建てた」

・「見てみたい 猫の額と いう庭を」 ・「家の人 チンして解凍 リフレッシュ」

・「本当に 狭いながらも 悲しい我が家」 ・「私はね 心は狭いが 顔でかい」

・「最初から ひからびていた わけじゃない」 ・「助手席を 狭くなったと 妻とぼけ」

・「ワンルーム 犬猫亀まで 飼う気かよ ・「携帯を 見せてと妻の 執拗さ」

・「化粧水 飛び散るほどに たたく妻」 ・「振り向くな 後ろ姿の 君がいい」

・「鏡には 分からぬ妻の 美しさ 」 ・「美しく なるには塗りの 技術要る」

・「まず眼科 次は内科で しめは外科」 ・「姑が メール覚えて 気が滅入る」

・「他人飯 食べて覚えた 裏表」 ・「高齢の ポチも女子高 徘徊し」

・「老いらくの 恋も楽しい 寺コース」 ・「担任が 全員ルビふる 子の名前」

・「女房に 恋したことも あったっけ」 ・「この辺に 確かあったと ウィストが」

・「ガイドブック 露天風呂には 美女ばかり」![]() ・「外人に 道を聞かれて 死んだふり」

・「外人に 道を聞かれて 死んだふり」

・「動物園 行くと言っては 馬ばかり」 ・「連れ添うは 貧乏神か 死に神か」

・「家出した 妻に謝り 連れ戻す」 ・「連れてきた 諭吉はすぐに 徘徊し」

タマネギドレッシングの健康法

先日ある会議の後の懇親会の席で隣に座った人生の先輩からタマネギドレッシングの健康法について話を聞いた。80歳を過ぎても矍鑠「かくしゃく」としていられるのはこれを毎日実践しているから……という。以前NHKためしてガッテンでも取り上げられて注目されたという。タマネギの持つパワー「胃腸を整える作用」「血液中の糖分分解作用と抗血栓作用」を活用する健康法を実践してみようかな……という気になった 。 たまねぎの「サラサラ効果を最大限生かす」ために,次のことに気をつけることが大切という ①「すぐ炒めちゃだめ」……酵素が失活してしまう。②「水にさらしちゃだめ」……サラサラ物質のもとが水に溶けてしまう。③細かく切るほどサラサラ ……細胞が壊れ酵素反応が活発になる。 ④放置すればサラサラ ……放置で酵素反応が進行し,サラサラ物質も増える。

「タマネギ万能ドレッシング」の作り方

(1)タマネギ2個をスライスしておく

(2)広口のビンに,次の材料を入れる。

砂糖 大さじ3 塩 小さじ2 酢 4分の3カップ サラダオイル 4分の3カップ

みりん 2分の1カップ 酒 2分の1カップ しょうゆ 2分の1カップ

(2)のビンに(1)のスライスしたタマネギを加え よくふります。必ず一晩おきます。味がマイルドになります。(夏は冷蔵庫に)

これらを 豆腐にかけたり,かつおぶしと刻み海苔をかけて食べる。 ポイント → 「継続は力なり」

ミドリムシ は 地球と人類 を救う …… ?

CHIKAIラボ21「微細藻類地球再生計画」

動物と植物の両方の性質を持つ藻類の一種ミドリムシ。彼が人間と地球の問題を解決するかもしれない。ミドリムシ(学名:ユーグレナ)は単細胞の微細藻類で,光合成によって栄養分を蓄える植物の性質と,べん毛で動き回る動物の性質を合わせ持ちビタミン,ミネラル,アミノ酸,不飽和脂肪酸など59種類の人間に必要な栄養素のほとんどをふくんでいる。ミドリムシには他に驚くべき特質がある。一般に藻類は全身で光合成をするので,普通の植物に比べて光合成効率が10~40倍も高い。とりわけ,ミドリムシの場合高濃度の二酸化炭素で増殖が速まる。大気中の二酸化炭素が数%になると人間も含め多くの動植物は死んでしまう。ところがミドリムシにとってもっとも生育しやすい二酸化炭素濃度は15~20%。したがって大量に培養すれば,工場などから排出される二酸化炭素を固定する手段として地球温暖化の抑制効果が期待できる。ミドリムシは地球と人間の健康を同時に解決する可能性も秘めている……。5億年以上前に原始地球で誕生した微生物に人類の未来を託す試みが始動した。

(私見)政府が二酸化炭素削減を世界に公言した以上この取り組みは国家的なプロジェクトとして取り組む価値がありそうだ。 by CHIKAI306

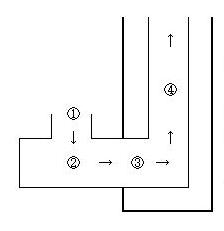

「エコストーブ(ロケットストーブ)」

大震災以来エコについて次々と興味が湧いてきた。ある時エコストーブという興味ある記事を見つけた。森林資源の豊富な中国地方では、かつて燃料の主力だった木の価値に改めて目を向ける動きが広がっているという。広島県庄原市で、電気やガスに頼らず、雑木を利用した「エコストーブ」で3度の食事を作る人がいる……。

その後エコストーブについて調べていくうちに自分で作ってみたくなった。古い材料があれば再利用できるが,手元になかったので購入した……ホームセンターで約5~6千円で用意できた。

【材料】一斗缶 2個(ペール缶でも可) 煙突管(半直管,エビ曲管,T曲管 各1) パーライト 3袋 パーライトとは焼いて発泡させた石 (園芸等に使う黒曜石) 付属品(把手,ボルト・ナット)

パーライトを一斗缶と煙突管の間に詰め込むことにより断熱効果が生まれ,外界と煙突内の温度差がとても高くなり,煙突内で上昇気流現象が起こり,ヒートライザー(熱風上昇部,燃焼室)の役割を果たしてロケットのように(音もロケットが飛ぶようなゴォーという音を立てて燃える)薪の火が燃え上がっていく仕組みである。

【エコストーブの原理】

・断熱をすることにより,(半直管の部分が)ヒートライザーとなる。

・燃焼材は燃える分だけ入れる。 ・空気の流れをスムーズにする。

・燃料の表面に空気がよく流れる。 ・熱の通り道は断熱する。

【エコストーブの構造】

①薪などの燃料を投入。新鮮な空気が流入して酸素が供給される。

②燃料がここで一次燃焼する。 ③燃焼ガスがヒートライザー(燃焼室) に引き込まれる。

④断熱効果で非常に高温になり,強い上昇気流が発生する。

「パンを買って被災地応援」

震災関連のテレビ番組やドキュメンタリー番組を見ていたら,那須塩原市東小屋の「パン・アキモト」の紹介をしていた。備蓄食にもなる「パンの缶詰」を作っている。東日本大震災直後,秋本社長はその缶詰パンを持って被災地に行き,食料に困っている被災者の方々を応援し,困難の中今でも続けていると言うことを聞いた。このパンを買うことは食料備蓄の意識も高まり,また会社を応援し,ひいては被災者の方々を応援することになるものと考え,このたびオンライン販売を利用して10個買ってみた。そのふっくらした感触とおいしい味にびっくりした。 テレビ放映をみた多くの声を参考に、東日本震災被災地への義援パンを送るプロジェクトを立ちたそうです。すばらしい話に支援の輪に小さい手をさしのべようと思った。

「地下水と人と社会」について考える

先日「地下水と人と社会」についての講演を聴いた。我々の足下の地面にある地下水が生活とどのように関係しているかがよくわかった。

地下水はやがて流れて海に行き蒸発して雨となって循環し一定に保たれると思い込んでいたが……そうではないらしい。 地下水には再生可能なものと不可能なものがあるという。自分の常識が崩れた。

また地球上の地下水の割合はほんの微々たるものらしい。 地球上の水は全部で約13億8600万m3 ,そのほとんどは塩水で実に97.5%,淡水はわずか2.5%である。その淡水のうち69.5%は氷河,雪,氷や永久凍土の状態で存在し,2440万m3 ,利用可能な地下水は30.1%で1050万m3 ,これらを除いた利用可能量は13.5万m3 で淡水の約0.4%……沼沢,湿地,河川,土壌水分,大気中の湿気,植物や動物等であることがわかった。 サハラ砂漠は年間雨量が3mm,これは均した値でほとんど降らない日が延々と続く。それに対して日本は年間雨量が多く,「水と安全はただ」といわれるほど水が豊かである。 その日本が世界中から水を輸入していると聞いたら「えっ!」と驚くであろう。 これを「仮想投入水」という。日本はたくさんの牛肉や農産物を輸入している,牛はたくさんの飼料を食べる,その飼料や農産物を育てるのにたくさんの水を使う。その仮想投入水を計算すると,総輸入量は年間640億m3 ,国内の年間灌漑水使用量は590億m3 ,なんと灌漑水量より輸入量の方が多いのであることに唖然とした。最大はアメリカの 389億m3,水で困っているアフリカからも3億m3…… 。

「東京地域における地下水の変遷」についても学んだ。近隣の都県が八ツ場ダムについてこだわっているのもダム建設には無駄があるかもしれぬが水利権が絡んでいて単純ではないようだ。特に埼玉等は暫定水利権の問題があるようだ。

都市域の地下水問題も複雑である。地下水を大量揚水した時期,地盤沈下や酸欠空気の発生等の問題が起こり,対策として揚水規制が行われた。そこに新たな問題がおこる。地下水ポテンシャル(?水位)の回復が地下インフラ構造(地下鉄駅等構造物)への浮力の影響や地下施設への漏水等である。

都内を歩くと地下鉄の出入り口が地面より高く,一旦階段を昇って入る構造になっている。洪水がすぐ地下に入らない構造で数千億円かかるらしい。また地下水ポテンシャルが低い時に作った地下インフラ構造物はポテンシャルが上がると浮力がかかり浮き上がってしまうので,初め鉄の重りを乗せたが間に合わないので浮き上がらないようにグランドアンカーで下に引っ張っているという。それに30~40億円かかるという。それが一部乗車賃に上乗せされるということも初めて知った。

次に「乾燥地域における地下水」,これは再生不可能な事例としてのサハラ砂漠の地下水について理解した。見かけ上の地下水の流れは滞留時間が長いと流れとはいえないようなものもある。年間1mではサハラから地中海に達するのに100万年かかる計算,人間の生活にはすぐ利用できない。サハラの地下水(ヌビアnubia帯水層)はこの辺りが湿潤だった頃大西洋から東に向かう大気流の降水で涵養されたもの,現在の涵養域(ビクトリア湖周辺)からの地下水の移動は下流域(エジプト周辺)の地下水利用に貢献しない。同じ地下水でも非再生可能資源と考える必要があるということでした。

20世紀は石油の世紀,石油というエネルギー資源を求めて世界大戦が起こり最近でも中近東では多くの戦火が起こった。21世紀は水の世紀といわれている。心しなければなるまい。

先日東京ビッグサイトで行われたエコプロダクツ2009に参加してきた。

新聞等で都市鉱山に関する記事があったので私も引き出しに眠っていた携帯電話を持参した。私は回収カウンター「ケータイゴリラ」に行ってお話を聞きいろいろ勉強した。その話によると…

→ 日本の携帯電話契約者数は1億台を越える。携帯電話には700を越える部品が使われている。その中にタンタル(Ta)というレアメタルある。タンタルはコンゴ民主共和国などで採掘されるが,その過程でたくさんのゴリラが殺されてきた。特にマウンテンゴリラは世界に700頭しかいないとされ,絶滅危惧種にも指定されている。不要携帯電話のリサイクル収益をゴリラの保護に行う国際NGOに寄付することで生き残っているゴリラ達を守っている。レアメタル(希少金属)は世界に偏在するため国の政策に左右される。コンゴでもタンタルを手に入れるため紛争も起こっている。

【ポレポレ基金】コンゴ民主共和国のカフジ・ビエガ国立公園でゴリラのエコツアーガイドをしている地元の若者たちが中心となり,1992年に創設したNGO。ゴリラをはじめとした野生生物や自然の保護活動を行っている。

【国際ゴリラ保全計画】ゴリラの保護に特化して活動している団体。アフリカ山間部の森林とそこに棲む多くの種を保護するために持続可能な管理を保護し生存を脅かす問題を解決している。

国民みんなが都市鉱山の発掘に協力すべき時だと感じた。

「もう一つの感動」

ことわざ辞典 読売新聞

瑠璃も玻璃も照らせば光る 瑠璃は宝石で玻璃は水晶。どちらも照らせば光るので石の中でもすぐに分かる。つまりすぐれた人は どこにいても目立つと言うこと。

臭いものにはふたをする 自分の失敗や悪い行いなどが他人に知られないようにその時だけごまかす方法で隠すこと。

眼光紙背に徹す 本などの文章を読む時,言葉の裏にある作者の思いや深い意味まで読み取ること。

一寸の虫にも五分の魂 「五分」は「一寸」の半分で約1.5㎝。どんなに小さくて弱いものにも,それなりの意地があるのだから,ばかにしてはい けない。

青天のへきれき 「へきれき」とはかみなりのこと。青空に雷が急に鳴り響くように,思いがけない事件やできごとが起こる様子を表す。

必要は発明の母 発明はどうしても必要だという思いがある時に生まれる。

火のない所に煙は立たぬ 火がなければ煙も出ないように,うわさが立つのはそれなりの原因や理由があるからだ。

まかぬ種は生えぬ 種をまかないと芽も出ないように何もしないでよい結果を求めてもそれは得られないということ。

火中の栗を拾う 他人におだてられて,その人のために火の中にある熱い栗を拾うような危険をおかすこと。

歳月人を待たず 年月は人の都合に関係なくどんどん過ぎ去り,とどまることがない。

論より証拠 あれこれ議論をするよりも証拠を出した方が物事はよりはっきりするということ

人間至る所青山あり どこで死んでも青山(骨をうめる場所)はあるのだから,大きな望みを達成するには古里を出て広い世界で活躍する べきだ。

けがの功名 何気なくやったことや失敗だと思ったことが意外にもよい結果になること。

ぬかに釘 ぬかに釘を打ち込んでも手ごたえは感じられない。それと同じように何をしても反応や効き目がないこと。

住めば都 どんな不便なところでも住み慣れるとそこが一番住みやすいと感じるようになる。

虎の尾を踏む 虎のしっぽを踏むようなとても危険なことをする様子のたとえ。

灯台下暗し 灯台は火をともした台のこと。そのすぐ下は影になっていて暗いように身近なことは意外と知らないものだ。

早起きは三文の得 「三文」は昔のお金でわずかな金額。朝早く起きれば健康にもよく何かとよいことがある。

縁は異なもの味なもの 人と人,特に夫婦や恋人のような男女の関係はどこでどう結びつくかわからず不思議で面白いものだ。

捨てる神あれば拾う神あり 世の中はうまくできていて誰かに見捨てられても助けてくれる人がいるからくよくよすることはない。

石の上にも3年 冷たい石も,その上に3年も座り続ければ温かくなるように,辛くても我慢して努力を続ければ,いつか必ず報われる。

玉磨かざれば光なし どんな宝石も磨かなければ美しく光ることはないように,優れた素質や才能があっても努力しなければそれを生かすこと はできない

栴檀せんだんは双葉より芳し 香木のせんだんは,芽が出たばかりでもよい香りがする。同じように立派な人は幼い時からとてもすぐれているものだ

灯火親しむべし

秋は涼しく夜も長くなるので夜は灯火(明かりのこと)の下で大いに読書をしよう

光陰矢のごとし

「光陰」は月日や時間のこと。月日がたつのはまるで飛んでいく矢のようにとても速いということ

昆虫抗ガン剤

ディリーフコクニュースを見て興味があったのでアップしました。

「昆虫抗がん剤」……岩手大学・鈴木教授の研究グループはヤママユガの休眠ホルモンががん細胞を殺さずに眠らせる効果があることを発見した。副作用をおこさない,昆虫由来の画期的な制がん剤の実用化に向けて岩手大やその他の大学,研究所,薬品会社等が協力して産学連携プロジェクトが進められている。今がん患者や医療現場の悩みは抗がん剤が「がん細胞」をやっつけるとともに正常な細胞にまでダメージを与えてしまうという副作用のことである。がん細胞を眠らせることが実用化されれば治療方法も大きく変わるだろう。(現代用語の基礎知識から)

地球温暖化防止に一石 太陽光発電!

我が家でも何がお役に立つことがないものか…と考え,太陽光発電を心がけて取り組み始めた。車庫と物置は電気をひいてないのでいつも暗い。懐中電灯などを持っていかないと何も見えない。しかし電気工事をすると費用もかかるし電気の使用量も増える。そこでソーラー式センサーライトを二つ購入し両方に取り付けた。昼間十分充電し,車や人が近づくとLEDライトが明るく輝いている。これに気をよくして,廊下や階段にもうさらに二つ購入して取り付けた。今まで夜になると二つの部屋の蛍光灯を寝るまでつけたままにしておいたり,階段を上がり下りするたびにつけたり消したりしていた。それがやはり昼間充電した太陽の恵みを廊下の照明や階段の照明に使っている。今年になって四つのソーラー式センサーライトがCO2削減をしながら我が家を明るく照らしている。さらに工夫しようと思う。

「社会保障制度と出生率について」

最近読んだ本(大貧困時代)の中に次のような気になる内容があった。 「現在の制度では高齢化率の推移が重要になる。65歳が年金の受給開始年齢であり,かつ引退の年齢である。65歳を過ぎると体の機能も低下し,医療費や介護費もかかるようになる。社会保障給付が増えることで最大の課題は「団塊の世代」が間もなく一気にその年齢に突入することだ。合計約800万人以上の人に社会保障費を捻出していくか。」(政府は頭が痛いだろうが。)著者は「解決法は一にも二にも少子化を止めることに尽きると思う」と言っている。今政府は村木さんを事務局長に待機児童ゼロ作戦を展開中だが……。「人口数を維持するのには出生率が2.06を上回らないといけない。2006年は1.32。まだまだ足りない。出生率が下がり続けると言うことは将来の支え手が減少することである。日本の少子化を止めるにはなんとしても人口の多い団塊ジュニアが結婚・出産適齢期であるこの数年間に上げなければ大変なことになる。このチャンスを逃せばますます少子高齢化をひたすら突き進むことになる。」 →該当年齢の人たちには特に……また周りの人たちもそれをしっかり支える意識改革と施策作りを政府ばかりでなく都道府県や各市町村段階から考える必要があると思った。(結局自分たちの問題なのだから……)

きらきらネーム

師走のラジオで日本はおろか世界中で話題になっている「きらきらネーム」について取り上げていた。例を見てびっくりすることでしょう。

緑夢 ぐりむ 頼男 らいおん 祈愛 のあ 奇跡 だいあ 愛保 らぶほ 希空 のあ

姫凜 ぷりん 七音 どれみ 本気 ほんき 男 あだむ 今鹿 なうしか 希星 きらら

宝物 おうじ 姫星 きてぃ 黄熊 ぷー 泡姫 ありえる

親の願いは誰でも同じ…… 但し 子どもが成長して社会で生きていく時 超高齢になった時のことを考えると …………

…。

東京テクノフォーラム レアメタル戦略

○ 東京テクノフォーラムで東大生産技術研究所の岡部先生が次のような講演をしたとの記事(読売新聞)を見た。関心があったのでまとめてみた。

「揺らぐレアメタル大国~資源小国・日本のグローバル戦略を問う」 ……中国のレアアースの産地ではハイブリッド車のモーター1台のために,車体重量よりはるかに重い鉱石が採掘されているという。「省エネの裏で環境破壊も進んでいる」と指摘,環境へのリスクを誰が負うかも考えるべきだ。鉱物資源が乏しい日本は,新たな供給先の確保や備蓄と共に,さらなる技術開発が重要と主張。「ハイブリッド車などが本格的に普及すれば,けた違いの量のレアメタルが必要となる。リサイクル技術や代替材料の開発で世界トップの技術力を持つ日本の重要性は高まっていく」……。

「日本の省エネ技術」

伸び続ける世界のエネルギー消費

111億トン …… これは2007年(平成19年)の世界エネルギー消費量だ。世界のエネルギー機関によれば2035年には169億トンになると予想されている。このうち90%が開発途上国という。このまま使い続けるとどうなるのだろうか。2007年時点で加採年数は石油約40年,石炭約133年,天然ガス約60年,ウラン約100年 ……そう遠くない未来に危険が迫っている。だからまずは限りあるエネルギー資源を効率よく安定的にしかも長期的に使えるように「省エネ」を進めながら再生可能エネルギーに転換してことが大切といわれている。

日本の省エネ技術は世界最高レベル 日本は省エネ立国

「GDP当たりの一次エネルギー消費量」をほかの国々と比較するとEUとアメリカで日本の約2倍,インドは約5.3倍,中国は約8倍,ロシアにいたっては17倍にもなる。1970年代の二度にわたるオイルショックが契機となり,エネルギー危機を回避するため国を挙げて省エネ対策を進めた結果といえよう。

日本の省エネ技術の例

①電力回生ブレーキシステム

車両に搭載されているモーターをブレーキ作動時に発電機として利用することにより,運動エネルギーを電力に変換するシステム。そこで得られた電力を再び架線に戻し,インバーターを通して直流から交流に変換することで別の電車が起動するエネルギーとして再利用される仕組みになっている。通常のブレーキと比較して3~4割程度の電力節約が見込まれている。地球温暖化防止に貢献する省エネ技術として日本では自動車,電車,新幹線,エレベーターなどで広く使用されている。 インドの「デリーメトロ」では年間4万トンの二酸化炭素の排出量削減に貢献しクリーン開発メカニズム事業として国連でも承認された。

②熱電併給システム

「コジェネレーションシステム」とも呼ばれるこの発電システムは,ガスタービン,排熱回収ボイラー,蒸気タービンから構成され,1つの燃料から電気と熱,2つのエネルギーを同時に取り出すというもの。石油や天然ガス,石炭などを燃焼させて発電する際に,これまでは空気中に放出され,無駄になっていた排熱がこのシステムによって回収され,電気エネルギーのみならず熱エネルギーとして,近隣工業団地への送気や冬場の家庭用暖房蒸気として再利用できるのだ。省エネ効果はもちろん,経済性も高いことから,日本では大型発電所や工場,ホテル,病院等で導入。小型の家庭用システムも開発されている。 北京では大気汚染の原因であった石油ボイラー式暖房を廃止し,熱電併給システムの導入を決定。年間30万トンに上る石炭使用量の削減が見込まれている。

古着からエタノールを作る……

NHKの番組「夢の扉」を見ていて「古着からエタノールを作る」仕事に情熱を注ぐベンチャー企業の取り組みを見て,明るい未来の一端をのぞき見た気がした。

タンスに眠るバイオ燃料 古着からエタノール(日本環境設計) 廃棄物からバイオエタノールを生成する技術の開発競争が激化している。ベンチャー会社の日本環境設計は、古着からエタノールを作り出す技術を開発した。竹中工務店は、ジャガイモのでんぷん工場から出る廃液などの再利用に取り組む。 次世代エネルギーとして注目されるバイオエタノール。ブラジルや米国などでは既に、代替エネルギーとして大量生産に乗り出している。日本も農林水産省が2030年までに年間600万リットルの国内生産を目標に掲げ、世界の開発競争に参入する意欲を見せる。

バイオエタノールは、ガソリンに比べてCO2(二酸化炭素)の排出量が少ない点から地球環境に優しいと言われる。一方で、現在生産されているバイオエタノールのほとんどは、トウモロコシやサトウキビなどの農作物を原料にしていることから、様々な懸念材料も指摘されている。例えば、生産に大量の水を消費するため水不足を誘発したり、原料となる農産物の価格高騰や食糧不足を助長するといった点だ。そこで農産物による生産以外の方法でバイオエタノールの生産が注目されている。例えば、木の廃材や農作物の残りかすなどの廃棄物を原料にする方法である。日本のベンチャー企業が注目したのは、タンスに眠る古着だ。

1トンの古着で700リットル生成 着なくなってしまった衣服を、タンスの中にしまったままにしている人も多いはずだ。環境技術コンサルタントのベンチャーである日本環境設計(東京都渋谷区)は、このタンスに眠る不要な衣服からバイオエタノールを生み出す技術を開発した。衣服の素材は綿や絹などの天然素材のほか、ポリエステルやナイロンなどの化学繊維がある。日本環境設計がバイオエタノールの原料にするのは、綿製品の衣服だ。

古着からエタノールを生成する工程は……

①回収した綿製の古着を細かく裁断するなどの前処理を施し、水の入ったタンクに入れる。

②タンクに「セルローゼ」と呼ばれる3種類の酵素を注ぐ。綿の主成分であるセルロース の分子構造は、グルコース(ブドウ糖)の分子が鎖のように結合した状態になっている。 セルローゼは、この分子結合を切り離してグルコースにする特性を持つ。タンクの内部 の温度を50度前後に保つと、セルローゼの働きが活性化する。3日ほど置くと、セル ロースの80~90%近くが分解してグルコースに変化する。

③グルコースに、発酵用の酵素を加え、3~4時間ほど置くとエタノールに変化する。こ のエタノールには、水が大量に含まれている。大量の水分を取り除く方法としては、エ タノールと水の沸点の違いを利用して、蒸留装置でエタノールの純度を高める。

回収した古着を酵素で分解 今年8月に、良品計画が運営する「無印良品」などの店舗で古着の回収実験「FUKU-FUKUプロジェクト」を実施した。回収した綿製の衣類に酵素を加えてグルコースに分解し、さらにそれを発酵させてエタノールにする

「君が代」歌詞の解説 (東京新聞 応答室だよりから)

記事の中で「君が代」の歌詞「さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで」の意味や「仰げば尊し」の歌詞の意味を解説していたので引用させていただき紹介いたします。 正しくは「いわおとなりて」は「巌となりて」で,「さざれ石」は「細石」で「細かい石,小石」。疑問は,なぜ小石が岩になるのか。実は,この「さざれ石」は,石灰質角礫岩と呼ばれる岩石があり,その岩は,石灰質の作用で小石や砂を凝結した結果で,産地の岐阜県では天然記念物になっており,関東では東京都港区の明治記念館や神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮にもあるなど,各地に祭られているそうです。つまり,小石が岩になり,それにこけがむすまで長時間栄えるという意味。一方,「わかれめ」は動詞の「わかる」に意思を表す助動詞の「む」が付いた形の活用形。「いまこそ」の「こそ」を受ける古文独特の「係り結び」のため,「む」が已然形の「め」になったもの。訳すと「今こそ別れよう」。

(「思えばいととし」の「いととし」は「いと疾し」のことで 意味は「大変早い」。)

水資源 日本の活力

水不足に悩むオーストラリアの鉱山に千葉市,川崎市の下水を高度処理して輸出する実験が今秋にも始まるとの報道があった。下水はほとんど処理後川や海に捨てられていた。これをオーストラリアからの鉄鉱石を運び終えた空の大型船に積み込み,雨が少なく水不足に悩むオーストラリアの鉱業会社に供給する計画。鉄鉱石を洗ったり粉塵が舞い上がらないようにするために大量の水を使うがオーストラリアは水不足。今海水を飲料水レベルまで淡水化しているので高価になるという。水を荷物として輸出すると高くなるので空船の船体を安定させる「バラスト水」として海水の代わりに使う構想。飲料水や農業用水としては使わない。水資源ビジネスが注目される背景には世界的な水の偏在がある。中東も同様。資源小国の貴重な輸出資源になる可能性も出てきた。

二酸化炭素が燃料に……

二酸化炭素(CO2)を海底炭田に封じ込め、微生物の力で天然ガス(メタン)に転換する技術の開発に、海洋研究開発機構が乗り出した。 温暖化対策の切り札とされるCO2の地中封入は日本など複数国が開発に取り組むが、エネルギーに転換する試みは初めて。同機構は青森県下北半島沖の海底炭田を封入場所に想定し、2013年までに地球深部探査船「ちきゅう」で調査し、実証実験につなげる。

下北半島沖一帯の海底下2000~4000メートルには、スポンジ状で気体や液体を吸収しやすい「褐炭」という未成熟な石炭層が広がる。同機構は06年「ちきゅう」で同半島沖を海底下650メートルまで掘削、CO2をメタンに換える「メタン生成菌」の生息を確かめた。同機構の稲垣史生上席研究員らは褐炭層にもこの菌がいると予測、厚い粘土層に覆われた褐炭層でメタンへの転換を図る考え。課題はメタン生成菌の能力だ。地層中では転換に1億~100億年かかる。研究グループは、褐炭層から溶けだす栄養を効率的に使い、100年以内でメタンに換えるように菌の能力を高める技術を3~5年で完成させることを目指す。 実用化の際には、CO2回収装置のある火力発電所からパイプでCO2を送り込み、生成メタンを採掘して同じ発電所で燃やす方式が考えられる。同機構では東北から北海道沖の褐炭層に、日本の年間排出量の100倍以上にあたる最大2000億トンのCO2が封入可能と推定。将来は巨大天然ガス源になる可能性がある。

野国総監(のぐに そうかん) (……琉球国の国力、人口を救った)

福岡のある中学校 体育力のスーパーテクニック

12月16日夜のNHKニュースでやっていたことですが… 福岡のある中学校で,生徒の半分がバク転を、そして生徒全員が水泳の個人メドレーで泳いでいる映像を見た。その中学校は別に運動能力に長けた生徒を集めたわけではない普通の中学校…その秘密は教え方にあるようで… いい例、悪い例を見せて、どこがよいのか悪いの生徒たちに考えさせ、そのイメージを持たせて実践をさせて、その様子を生徒に見せて、理想像とのギャップを自分たちで考えさせて、そこを修正していく。目標に向かって、そのうち「やらされる」のではなく「自らやる」姿勢になっていく…そしてできたときの喜びを感じさせたうえで、今度は他のできない生徒たちに生徒同士で指導していき,そのできない生徒ができたときに、喜びを共有すること、また相手に喜びを与える喜びを感じる… 実際にバク転をボンボン飛んでいる映像を見てびっくりした。教え方によってこれほど能力が伸びるのか……と。この学校や先生のことについて知りたいのだがどなたか分かる方いませんか?

分かりました……その学校とは……

昨夜のNHKニュースウオッチ9、最初のレポートは『文部科学省・全国体力テスト結果公表』で、全国の子供たちの運動能力調査結果が昭和60年より低下しているというものでした。ただし、この報告はきっかけに過ぎず、その後に、教育の仕方次第ではこんなに運動能力は伸びるという例が放送されました。取材先は福岡県春日市の春日南中学校。体育教師下野六太さんに指導された中学生は、3年生になると男子の半数がバク転をこなすようになります。体操の選手とまでは行かないものの、運動神経の良いタレント並みの演技を次々に行う中学生たち。女子もかなりのレベルでした。こうした運動能力の向上は器械体操ばかりでなく、水泳も多くが個人メドレーを泳ぐようになり、陸上競技でも8時間の指導でハードルをきれいにクリアするようになったということでした。取材された中学生たちは、活き活きと体育に取り組んでいるのがよく分かりました。何よりも、休み時間に自分からマットに向かう姿が印象的でした。下野六太さんについてネットで検索してみると別の記事も見つかりました。ここでも、指導の考え方としては一本筋がとおっていて、「体育教師の仕事は、生徒の運動能力を伸ばすことで喜びを味あわせること」とのこと。「喜びを味あわせること」に軸を置き…それでは喜びを明確に感じられるようにするにはどうしたら良いか…を考えたことに、下野さんの素晴らしさがあると思います。思いついたのは、ビデオ。誰も、「できない自分」や「うまくできた自分」を、その時に見ることはできません。自分を客観的に見ることができたら喜びが大きくなるのではと考えた下野さんは、ビフォーアフタービデオを作ったのだとか。それを生徒に見せると、できない自分からうまくできた自分への飛躍に生徒たちは大きな喜びを感じ、さらに夢中になって取り組むようになったのです。そして、結果は…「体育、大好き!」で、同世代が憧れるような運動能力を持った生徒たちになったというわけです。嬉しかった、見ている方が。今年の報道の中で、見ていて一番嬉しかったレポートかも知れません。日本の子供たち・十代が、何の迷いもなく、自身の向上に取り組む姿を見て、本当に嬉しいと思いました。 まだまだ行ける。やり方次第なのだ。分野も、テーマも、教育対象・年代も違いますが、自分自身も感動をもらい、頭の中を切り替えることができました。

![]()

みんなで日本を盛り上げたい

日本経済の現状と今後についての講演会が早稲田大学の大隈講堂で開かれたので参加してきた。専門用語は難しいものもあったがうなずけるものがあった。「全員参加型の創造立国に向けて」ではSHIBUYA109から発信されるギャル文化や上勝町の「いろどり」事業~シニアギャルによる農村革命の例をあげ,日本経済はあらゆる世代が自分の出来る仕事で経済の活性化をめざすべきと訴えていたような……。

「多様性と創造」では知識創造社会における多様性の重要性について述べていた。知識創造社会におけるもっとも中心的な資源は①個々の人材・頭脳(頭脳は使えば使うほど増える唯一の資源)②多様な頭脳つまり多様な人間・人材から生まれる相乗効果であると……。

上勝町の「いろどり」事業~シニアギャルによる農村革命の例…上勝町の「いろどり」事業~シニアギャルによる農村革命の例では1986年一人の若者と4人の主婦が活動開始,現在参加者は約150人,平均年齢67歳(女性が大部分)最年長者94歳,参加者一人当たり平均年収170万円…これが上勝町の活性化に大きく役立っているという。人口2092人の町が高齢化率47%と徳島県では第一位にもかかわらず,寝たきりの方はたった二人。1年当たりの年間医療費は26万円(他では46万円)。生き生きと活動している様子が伝わって来る。

飯沼圃場付近の方言(今は使われなくなった言葉も……)

・「んだいなぁ」 → そうですね。そうだよね。 ・「ちく(らっぽ)」 → うそ。

・「しゃぁんめな」 → しかたないよ。 ・「だいっきれ」 → だいきらい。

・「けんなり」 → うらやましい。 ・「ひとっこごり」 → ひとかたまり。

・「(とげ)つうしゃった」 → (とげが)ささった。 ・「あよぉ」 → ねぇ。

・「(音)しめよ」 → (音は)しないでしょうよ。 ・「わきゃね」 → (訳はない)だいじょうぶだよ

・「こてらんね」 → (こたえられないほど) すばらしい(しあわせ)。

・「なったど ほぉ」 → ほら (めざましが) なっていますよ。 ・「んじゃね」 → そうではないよ。

・「んじゃ はぁ おぎっぺ」 → それでは そろそろ おきましょうか。

・「ほーでも ねえよ」 → それほどでもないでしょう

・「きれっこ」 → 布きれ 布の切れ端

・「し(閉)まんめよ」 → しまらないでしょうよ

・「俺 たっぺりにいっから」 → 私は田の縁に居ますから (同) 川っぺり 沼っぺり

・「やしっぽ」 → 食いしん坊 卑しい 欲張りな人 (茨城弁大辞典サイト)

・「あんなの やんめがよ」 → あのようなことは やらないでしょうが ……

小さい頃使っていたのか……つい口から出てしまった。「なに それ わからないよ」と言われ調べたら……

・「おっぺす」 → 読売新聞の「つかってるよ! こんな方言」のコーナーに 出ていた ことば ……

「意味」→ 「押す」 「おっぺして」と言われたら 「押して」という意味です。千葉,埼玉,茨城など

でつかう…とある。 そういえば 小さい頃 親から 「そんな いたずらばかりしていると 下の堀に

おっぺっしゃから」と 言われたことがあった。 これは 「押し込んでしまう」という 付加価値がついた

言葉かな …

・「ぶった切る」 → 切る (ぶった……は強調接頭語か?)

左平太の駄句選集(旅のつれづれ……)

【夏の雨……】 0207**

・ 紫陽花や つがいの雀 雨宿り

【夏の夜空……】 250831

・ 星空に ライトでタクト(指揮) 4拍子 黒い空に瞬く星々,その空に向かって懐中電灯の

・ 流れ星 大三角を 2等分 光りを向けると宇宙に届きそうな光の筋が出来る

その筋を指揮棒にして鼻歌を…………

また,はくちょう座のデネブ,わし座のアルタイル,こと座のベガが織りなす夏の夜空の大三角……その大三

角を2等分するように流れ星が横切っていった。自宅からの花火鑑賞がもたらした宇宙の神秘の一コマ……

【スーパー銭湯……】 250503

・ 薬草の 湯船に雲の 影揺れる

【田植えが始まった田圃の夜……】 250503

・ かわず(蛙)鳴く 夜の田の面に 月の影

【春の早朝……】 250414

・ 朝靄の 田の面を影が ひた走る 朝5時頃目覚めて田圃に出てみると遠くの道を人が走っていた。

その影が水を張った田圃に後を追うようにして写って行った。

【新春の青空……】 240110

・ 竜の爪 空に残した ひっかき傷

【夏の満月……】 220826

・ 網格子 4枚に隠れる 月の顔

【退職】 210331

・ 来し方の 時振り返る 弥生かな

・ 一片の 辞令手にして 役目終え

【稲の観察 20.06.24】

・雲写し 揺れる水面に 稲の影

【修学旅行 20.05.21】

・富士山を 二つに分けた ロープウェイ ・薄緑 初夏の箱根を 装いて

・湖に 足跡残す 初夏の風 ・碧き峰 飛行機雲が 伸びていく

【ある日 20.1.03】

・オリオンの 下に我が家の 影浮かぶ

【18/08/06】 富士方面の旅先で……

・甲斐路行く 車と共に 山走る ・寝仏の 姿に似せて 山すわる

・たゆまざる 技を集めて 花開く 国際花園 ・百合の花 あと十分と 励まされ

・百合眺め 下る山道 膝笑う ・木立縫う せせらぎ清く 気は晴れる

・富士の山 雲に隠れる 夏の空 ・ふくろうの 親を指さし おふくろう国際花園

・地ビールの 味にほろよい 昼下がり ・ビールやけ 疲れた顔に 目が光る

・旅のバス 涙で走る 感謝の道 ・ありがとう そのことのはに なみだして

(ビデオの「説法」研修で……)

・いわし雲 届けと響く 蝉の声 (盂蘭盆会)

・朝もやに 瀬音響きて 山明けぬ (平18P連研修旅行)

・霧たちて 山霞み行く 旅の朝

・うず白き 流れ見下ろす 水晶の風呂 (平17P連研修旅行)

・流れゆく 雲はるかなり 会津の湯 (平16P連研修旅行) ・山迫り せせらぎ響く 旅の宿

・柿一つ 青のキャンパス 描き居り(平16 秋 )

・柿の葉に カエル寂しく 考える (平18 秋 )

・太子館 湯気に影指す 赤とんぼ(平14 秋 )

・陸奥の 水面に映える 茜雲 (平5 初秋 十和田)

・農機具の 愛用者札 はがれ落ち (平15 暮れ)

りんごの皮むき

感動した話

(サラ川 ベスト10より) ・ウィンドウズ 窓は開けたが 閉められず ・母茶髪 子はヤンママで 孫コギャル ・恋人は いるかと聞かれ 「はい いります」 ・ぶりはいい 生きてるだけで 出世する (S町 S氏) ・慣れてきて 強に近づく ウォシュレット ・網タイツ みかん入れたの 誰なのさ ・妻の後 そうだそうだと いう説教 ・買い換えよ 思うと動く 洗濯機 |

・すれ違う 俺見てペダル 漕がぬミニ

・消えてても テレビの方を 見てすわる ・えっ 君が 人妻なんて もったいない ・休憩と 尿意が合わぬ バス旅行 ・地球より 俺にやさしく して欲しい ・全自動 終了するまで 前に立ち ・向き変えて もう一度乗る 体重計 ・「ごはんよ」と 呼ばれていけば タマだった ・「ないしょ」だと いえば伝達 行き渡り ・乱筆を わびる見事な 筆づかい |

ある日のラジオから

☆ 窓口で 拇印(ボイン)と言われ 子が照れる ☆ フルネーム 繰り返し呼ぶ 肛門科

☆ バアさんと 手をつないでて 人に会い

つれづれなるままに

(1) 日本で多い同姓同名……

先日ラジオの番組で日本で多い同姓同名の上位3つを放送していた。1位は「田中 実」,2位は「鈴木 シゲル」,3位は「鈴木 実」ということだ。ある方が 全国の電話番号簿を 徹底的に調べた結果だそうだ。日本人が 元 農耕民族だったこともうかがえるようだ と話していた。

(2) いばらきエコチャレンジWeb2013に参加して

いばらきエコチャレンジWeb2013に参加した。茨城県生活環境部環境政策課 地球温暖化対策室が企画した エコへの取組である。太陽光発電 太陽熱の利用 薄い利用 森林資源の活用 LEDライトへの切り替え 風力発電の試行等 いろいろ取り組んできた。対策室のコメントには………… 平成26年(2014年)2月15日時点で163家庭の参加をいただき,約130トンのCO2が削減できたとのこと。今回は部門ごとに全家庭の平均値より優れた実績を上げた家庭を対象に抽選した結果 「横川家」が当選した。「日常の省エネの取組」部門で いばらきコープ生活協同組合の協賛品「環境にやさしいティッシュと衣料用洗剤のセット」をゲットした。さらにエコライフに挑戦したい。

(3) 仏の引き合わせに感謝

ある方の通夜式に参列した。焼香し冥福を祈って暗くなった庭に出て歩き始めた時に,ふと後ろから大柄な男性に声をかけられた。「横川先生ですか……」。マスクを外してもどなただか分からない。「(前にお世話になった)○○です。○○□△です。」といわれ,35年前に担任したことのある生徒であることに気がついた。あれから噂を時には聞くがほとんど疎遠になっていた。あれこれと思い出の多い子だった。こちらは相手が真顔でも分からなかったろう。それが暗がりの中で私の顔を見て分かったのだろう。35年も経って声をかけてくれる子がいる……。それも帰路を急ぐ暗がりの中で……。苦労も多かったが教師冥利の一瞬であった。彼は今は運送業を営み,妻子を養い立派に生きている。「体を大切にして家族のためにがんばれよ」と声をかけた。仏が縁を取り持ってくれたのではと,冥福を祈りながら葬祭場を後にした。

(4) 言葉の訓練に……付け足し言葉

・驚き桃の木山椒の木 ・あたりき車力よ車曳き ・蟻が鯛なら芋虫は鯨 ・嘘を築地の御門跡 ・恐れ入谷の鬼子母神 ・おっと合点承知之助

・その手は桑名の焼蛤 ・何か用か九日十日 ・何がなんきん唐茄子かぼちゃ

(5) 傘が戻った

ある講座に出かけた3月のその日は雨が降っていた。帰りに傘を探したが見つからなかった。一応係の方に話をして予備の傘で帰った。誰かが間違って持って帰ったのだろうか。小さいネームシールを貼っておいたが目にとまらなかったのかもしれない。初日以来ずっと晴天続きで今日は久しぶりの雨。もしかしたら今日(4月下旬)置いてあるかもしれないと思って,気になっていた傘置き場をふと見たら,3月に持ち去られた自分の傘が置いてあった。オリンピック招致スピーチで,日本ではなくした財布も戻る安全な国です……と言っていたがその通りのことが起こった。小さいネームシールで晴れ続きでしまっておいては分からないだろう,雨が降って傘をさした時なら気づくこともあるだろうと思いつつ,傘一本くらい何とでもなるとも考えたが……。安全で正直な社会が事実となってうれしかった。

(6) すばらしい仕事……踵が痛くないヨ

4月の半ばから左足の踵カカトあたりが痛み出した。最初は気にならなかったが,いつになっても直らず……。動いている時は痛みはほとんどないのに,寝ていたり,足を下げていたり,横になって休んでいた後歩き出したり,オートマ車の運転から降りた時に引きずるように痛い。しばらくすると気にならなくなる。そり繰り返し……。悪い病でも関係しているのでは?……とかかりつけの整形外科に行ってみた。様子をよく話し,レントゲンで調べたが骨には異常ないとのこと。同じような患者がいるみたいで,先生はよく説明してくれた。「踵とつま先の間の土踏まずのクッションの役を果たしている部分が経年変化か何らかの原因で変化して踵に負荷がかかり炎症をおこしているのではないか」とのこと。骨に異常はないようなので,先生は「土踏まず」をやさしくサポートしてくれるサポーター「三進興産製のソルボタテアーチサポーター……土踏まず用」(写真のページ 春の一コマ26 に 写真を載せた)を紹介してくれた。装着してみるとなるほど具合がいい。保険適用外だが具合がいいので求めた。今日一日過ごしたが誠に快適。踵が痛くない。医療業務(お医者さんの仕事)はすごいと思った。ここが痛いと言えば対応し痛みを取ってくれる。そういえば大工さんの仕事も「あれをこのように直したい」と言えば直してくれたことを思い出した。私がかつて関係した仕事には「即解決」などというものはなかったな……。

(7) クモの糸から未来の素材 …… 読売新聞 9月28日 から

細いのに柔らかくて強い……21世紀の夢の素材として世界から注目されているのが,クモの糸だ。 「 4 億年の進化の歴史があるクモの糸は神秘的で奥深い」 。 35年以上,クモの糸の研究を続ける奈良県立医科大学大崎先生が力説している。大崎先生は前年のクモの糸1万5,000本でバイオリンの弦を作製した。通常の現に比べ,豊かで深みのある音が出ることを著名な科学誌で発表し,プロの音楽家をも驚かせた。

クモは一緒に飼うと共食いしてしまうので,糸を大量生産するのは極めて難しい。そこで,農業生物資源研究所(つくば市)の桑名先生達はカイコの遺伝子に,クモの遺伝子の一部を組み込んだ。このカイコが作る「クモ糸シルク」は,クモ糸の元になるタンパク質が全体の0.4から0.6%の重さしか含まれていないが、強度がシルクの1.5倍になったという。

桑名先生は「カイコは大量飼育できる。クモ糸シルクは既存の機械で加工もできる」と強調する。クモ糸タンパク質の含有量を増やせば、強度がさらに増すことも期待でき,洋服や手術用縫合糸などに応用できるという。

一方,慶大発の新興(ベンチャー)企業「スパイバー」(山形県鶴岡市)は,微生物で人口のクモ糸タンパク質の大量生産を狙う。微生物は,様々なタンパク質を作るように改変した遺伝子を簡単に組み込めるので,注文通りの強度や色を持つ糸を,自在に提供できるようになる。

(8) 家庭のCO2削減研修会「なぜ 低酸素社会が必要か?」に参加して 261121

エコストーブの利用等でエコライフの実践をしているので,地球温暖化には関心がある。家庭ではどんな対策ができるのか 勉強しようとして参加した。会場は県霞ヶ浦環境科学センター……レンコンを栽培,収穫している所を更に湖岸沿いに進むと高台に会場の建物はあった。第二部の「家庭の省エネの実践」は具体的な内容があったのでためになった。

①家庭のエネルギーには認識と実態の差がある。冷房を最大のエネルギー消費と考えている人は30%だが,実態はわずか2%。証明・家電の方が消費している。

②家庭のエネルギー消費の約60%が熱を作るために使われている。熱で省エネをするには a熱を上手に使う……住宅の省エネ性能を上げる b少ないエネルギーで熱を作る c自然エネルギーを活用する。

③エアコンの上手な使い方 aカーテンで窓からの熱の出入りを防ぐ bフィルターの掃除をする c室外機の回りには物を置かない d室内温度を適度に設定(夏 28℃以上 冬 20℃以下…… ヒートポンプで熱をくみ上げるので 室温と室外の温度差を小さくする) e風向きを調整(暖房は下向き 冷房は上向き) fタイマーを上手に使い,こまめなスイッチングを心がける

④エアコンは夏の冷房時 71%の熱が窓などの開口部から入る。遮熱対策が大切。外側で遮熱した方が効果がある。庇……95% 外付けブラインド……82% 内側ブラインド……49% (遮熱率)

⑤人の温冷感は気温だけでなく多くの要素に影響されている。気流などを利用して設定温度を控えめにする。

⑥ガスや石油のファンヒーターは 点けっぱなしでなく 暑いと感じたら切る 寒いと感じたら点ける こまめなコントロールが大切。機械(センサー)が感じる温度と人体が感じる暑い寒いは 差がある。設置場所は 窓側にするとよい。

⑦炊飯器や電気ポット 保温のエネルギーは時間と供に増大する。使う直前加温のエネルギーの方が電力量は少ない。直前にレンジで温めた方がいい。7時間保温する消費電力量と 新たに炊く消費電力量はほぼ同じ。

⑧住宅の省エネ性能をあげる。 外気に接するすべての面を断熱化することが難しい場合は 窓の断熱化を最優先する。 内窓を設置して 二重にすると安い費用で断熱の効果は上がる。

(9)

「海難1890」 260106

正月を迎えて数日後,こたつの生活から脱皮しようと 今話題の映画「海難1890」を見に行った。もともと トルコは親日国。世界で2カ国以外は ほとんど親日傾向であるが…… トルコのように宗教も民族も違い,はるか離れた国でありながら約130年も前の出来事に恩義を感じ,ずつと日本に心を寄せている国も珍しく素晴らしい民族であると思う。学校でもずっとそのことを子ども達に教えているという。日本もイランイラク戦争の折,自分の国民を陸路で帰国させるという危険を選択してまでも遙か昔の恩義に報いたトルコ政府,国民に感謝し,この時のイラン脱出の時に航空機を派遣してくれた事実を学校で教えていくべきではないかと思った。そして我が日本人が言葉も分からない異国の遭難者を身を賭して救った事実を教えるべきと思った。それにしても 自国民が危険にさらされていても 帰りが危険だからと断った我が国の航空会社や国会の承認が必要 承認には何日もかかる(48時間後は命の保証がない)などと言って 対応ができなかった当時の日本政府には何のための政府か……と落胆した。上映中 ずつと心を揺さぶられ 時には涙を流したことを思い返し 感動の一時を過ごせたことに 年の初めのさわやかさを実感した。

あらすじは次の通りである。是非 多くの方々に見て欲しいと思った。

……1890年9月、オスマン帝国最初の親善訪日使節団を載せた軍艦「エルトゥールル号」は、その帰路の途中、和歌山県串本町沖で海難事故を起こし座礁、大破。乗組員618人が暴風雨の吹き荒れる大海原に投げ出され、500名以上の犠牲者を出してしまう。しかし、この大惨事の中、地元住民による献身的な救助活動が行われた。言葉の通じない中、避難した小学校では村中の医師が集まり応急手当を行い、台風の影響で残りわずかな蓄えにもかかわらず、食糧や衣類を提供。そのおかげで69名の命が救われ、無事トルコへ帰還する事が出来たのだ。この出来事によりこの地で結ばれた絆は、トルコの人々の心に深く刻まれていった。 そして、時は流れ1985年、イラン・イラク戦争勃発。サダム・フセインのイラン上空航空機に対する無差別攻撃宣言によって緊張が高まった。この宣言後、在イランの自国民救出の為、各国は救援機を飛ばし次々とイランを脱出。しかし、日本政府は救援機を飛ばすことが危険と判断し救助要請に応えなかった。テヘランに残された日本人は215人。メヘラバード国際空港で誰も助けの来ない危機的状況に陥り絶望の淵に立たされた。この状況を打開すべく、日本大使館はトルコへ日本人救出を依頼。トルコ首相は、それを快く承諾。まだ500人近くのトルコ人がテヘランに残っていたにも関わらず、日本人に優先的に飛行機の席を譲ったのだった。時代を超えて受け継がれてきた人々の絆・真心。現代に至るまで日本とトルコの友好関係の源泉となっているこの2つの壮大な物語は、全ての日本人、トルコ人の心に響く感動の超大作として、2015年冬誕生する。

【令和3年の作品が発表になった……一部掲載 ニュースから】

・出社日は 次はいつなの 妻の圧

・お父さん マスクも会話も よくずれる

・脱ハンコ 進めるために 判がいる

・ペイペイは どこのパンダと そっと聞き

・じいちゃんに J.Y.Parkの 場所聞かれ

【平成26年の作品が発表になった……一部掲載 ニュースから】

・うちの嫁 後ろ姿は フナッシー ・いつやるの? 聞けば言い訳 倍返し

・妻不機嫌 お米と味噌汁 おかずなし ・帰宅して うがい手洗い 皿洗い

・「オレオレ」に じいちゃん一喝 「無礼者!」

・わんこより 安い飯代 ワンコイン ・プリクラに 写る娘は 誤表示だ

・おもてなし 受けてみたいが あてもなし

・「イイネ」には 「どうでもイイネ」が 約5割

・やられたら やり返せるのは ドラマだけ

・LINEやる 母の眉間に LINE増え ・物忘れ 便利な言葉 「あれ」と「それ」

アハハ あはは |

ディリーフコクニュースから

体によい成分,食べ物 【ターメリック,トウガラシ,山椒,するめ(鯣),大根,お茶,生姜糖,ヨーグルト】

カレーの黄色い色つけに使われているターメリックは「ウコン」(和名)ともいう。生姜に似た形で独特のにおいがある。ターメリックにはクルクミンという物質が含まれ,肝機能を改善する効果がある。常食することで肝機能がアップし,二日酔い予防やアルコールによる肝機能低下予防,免疫力アップなどの効果が期待できるという。